théâtre

Le crime au théâtre

Les bandits de grands chemins font de nouveau régner la terreur dans la vie réelle, après avoir (dans ces dernières années) obtenu au théâtre des succès foudroyants. D’estimables sociologues se demandent si ceci n’a pas contribué à cela.

Les bandits de grands chemins font de nouveau régner la terreur dans la vie réelle, après avoir (dans ces dernières années) obtenu au théâtre des succès foudroyants. D’estimables sociologues se demandent si ceci n’a pas contribué à cela.

Déjà au dix-septième siècle, après l’exécution de Cartouche, un éminent jurisconsulte, Jacques Brillon, avait fait ce rapprochement. Voici ce qu’il écrivait, en 1727, dans son Dictionnaire des Arrêts :

« Si le premier coupable du plus petit larcin eût été sévèrement puni, les grands voleurs ne le seraient point devenus, et le nombre des « Cartouchiens » ne se fût pas multiplié au point de se rendre redoutables à Paris dans les années 1720 et 1721. Une chose qui m’édifia peu et qui, en effet, fut bientôt empêchée, fut la représentation publique d’une comédie intitulée Cartouche. Tous les spectateurs ne vont pas au théâtre pour rire. Ceux qui veulent s’instruire per fas et nefas vont là puiser des leçons dangereuses pour la filouterie et le brigandage, comme de jeunes femmes pour se raffiner dans l’art de la coquetterie.«

« Le Figaro. » Paris, 1912.

Textes estropiés

Les choeurs du théâtre des arènes de Béziers sont formés d’amateurs, ouvriers pour la plupart, doués de voix superbes, mais animés d’un respect médiocre pour les textes.

Les choeurs du théâtre des arènes de Béziers sont formés d’amateurs, ouvriers pour la plupart, doués de voix superbes, mais animés d’un respect médiocre pour les textes.

Dans Déjanire, ils devaient, à un certain moment, chanter :

Du sang fumant des holocaustes,

Tirez un présage divin.

Ils crièrent bravement :

Du sang fumant des entre-côtes…

A un autre moment, le texte, décrivant la colère d’Hercule, disait :

Il allait, déracinant les rochers,

Arrachant les saules chevelus.

Mais les choristes chantaient à tue-tête :

Il allait, déracinant les rochers,

Arrachant les chauves chevelus…

Ils n’étaient, au fond, pas plus ridicules que ce fort ténor qui, dans la romance du premier acte des Huguenots, au lieu d’apprendre aux nobles seigneurs de la cour, qu’il avait rencontré non loin des… vieilles tours et des remparts d’Amboise, la riche litière de Valentine, modifiait ainsi les vers d’Eugène Scribe :

… Quand j’aperçois soudain

Une riche héritière au détour du chemin.

Ce ténor rêvait évidemment d’un mariage, non d’amour, mais d’argent.

« Nos lectures chez soi. » Paris, 1910.

Le père du débutant

La scène suivante s’est passée dans un théâtre de la banlieue lyonnaise. Au premier rang du parterre s’était installé un honnête bourgeois qui semblait prendre le plus grand intérêt aux péripéties du drame.

Tout a coup apparaît le jeune premier, alors le brave bourgeois s’élança sur la scène et administra au jeune amoureux une vigoureuse correction de coups de poing, que le jeune premier reçut avec une résignation héroïque. On eut bientôt l’explication de cette scène, qui n’était pas sur le programme. Elle fut fournie aux spectateurs par le brave bourgeois. Il raconta que le jeune amoureux était son fils, qu’il croyait à Paris, à une école dont il payait très régulièrement le prix, et il s’excusa de s’être laissé aller à un mouvement de colère bien naturel en retrouvant son fils dans une troupe de cabotins.

Ces explications désormais fournies, l’honnête bourgeois consentit à ce que le spectacle continuât, et il reprit sa place; mais les incidents qui survinrent portèrent au comble l’hilarité de l’auditoire. En effet, tandis que le jeune premier dépeignait sa flamme à la jeune première, l’honnête bourgeois lui montrait le poing, l’interrompait à chaque instant, en accompagnant son geste des épithètes familières de gredin, polisson, canaille, etc. Et le public de rire et d’applaudir, car il avait ainsi le vaudeville à côté du drame et la comédie sur la scène et dans la salle.

Quant au dénouement final, nous l’ignorons. Espérons que le jeune premier, renonçant à sa vocation dramatique, sera retourné prendre à Paris la suite de ses études interrompues.

Jules Janin. « Almanach de la littérature, du théâtre et des beaux-arts. » Paris, 1865.

Photo : http://www.lapresse.ca/

Superstitions en studio

On a souvent dit que les gens de théâtre étaient plus superstitieux que quiconque. Cela s’explique aussi facilement que le trac. Le fait de se présenter devant un public implique toujours, quel que soit le talent d’un artiste, une part de risque que, malgré lui, et presque inconsciemment, il essaiera toujours de diminuer par des pratiques rituelles. Pratiques défensives plus qu’offensives.

Les acteurs de cinéma, et même les comédiens qui abordent le studio ont des nerfs moins sensibles. C’est sans doute parce qu’ils n’ont pas de contact direct, à la fois délicieux et redoutable, avec le public. Un geste, une intonation sont-ils mauvais ? Il suffit de tourner la scène une fois de plus. Considérable au théâtre, le facteur « hasard » se débilite à l’éclat des sunlights. Et l’on prend l’habitude de le braver avec beaucoup moins de précautions.

— Non seulement je ne suis pas superstitieux, disait un jour Charles Vanel, mais je trouve ça idiot chez les autres. Et je suis très content lorsque quelqu’un allume trois cigarettes avec la même allumette.

— Je n’aime pas beaucoup évidemment qu’on prononce le mot « poisse », reconnaît Henri Roussel, en passant la main sur le dos d’une chaise, mais je n’ai jamais constaté que ça ait une influence mauvaise.

— Non, pas du tout superstitieuse, assure Florelle.

— Des blagues, prétend Odette Talazac

— Donnez-moi un joli rôle un vendredi 13, je le prendrai quand même, précise Simone Simon.

— Ma fille n’aime pas les chapeaux sur les lits, ni les parapluies ouverts dans les maisons, avoue la maman d’Annabella. Mais je crois que c’est tout simplement parce qu’elle aime l’ordre et qu’elle a horreur de l’odeur de la soie mouillée.

— Il m’est très désagréable qu’on parle à l’avance du succès d’un film, dit Mme Jeanne Fusier. Appelez-vous ça de la superstition ? Ou n’est-ce que de la prudence ?

André Roanne, Henri Garat, Roger Tréville sont des hommes forts. Ils n’usent, eux non plus, d’aucun truc vis-à-vis de la chance. Elle ne les a pas boudés quand même ! Le metteur en scène Tourjansky n’aime pas que l’on siffle dans un studio, mais tout le monde sait que ça ne doit se faire que dans une écurie. Il existe à ce sujet une très jolie histoire marseillaise.

Pour qu’une exception vienne confirmer la règle, une de nos plus jolies vedettes du cinéma français est, elle, effroyablement superstitieuse : c’est Simone Cerdan.

— Mais certainement, je le suis… Pour rien au monde je ne porterais une robe verte. Et pourtant, le vert me va très bien… Et tourner dans un décor où il y a des poissons peints ? Quelle horreur ! Ça me couperait tous mes effets ! Je vous assure, ça porte malheur… C’est très sérieux !

Le compositeur Roland-Manuel, qui a écrit la musique de nombreux films, résumait d’une façon fort élégante l’état actuel de la question :

— C’est évident, on est de moins en moins superstitieux, mais on le reste quand même, par politesse. Je n’inviterais pas treize personnes à dîner, parce que l’une d’elles pourrait en être désagréablement affectée. Je ne vous donnerais pas du feu avec une allumette qui aura servi déjà deux fois, parce que cela pourrait vous être désagréable. Je crois que nous évitons ainsi, machinalement, beaucoup de petits gestes auxquels nous n’accordons plus aucune signification maléfique, simplement parce que « ça ne se fait pas »… Toutes nos habitudes de politesse n’ont-elles pas aujourd’hui un sens bien détourné de leur origine ? Lorsque vous inclinez la tête devant quelqu’un, vous souvenez-vous que, jadis, les captifs signalaient ainsi leur humilité et leur faiblesse, en offrant la leur à couper ?

— Cela ne fait rien, reprit Simone Cerdan, en vérifiant dans une glace l’état de son maquillage, vous ne me ferez pas porter une robe verte !…

Sarreau de Maynard, Dans L’Intransigeant du 26 février 1932.

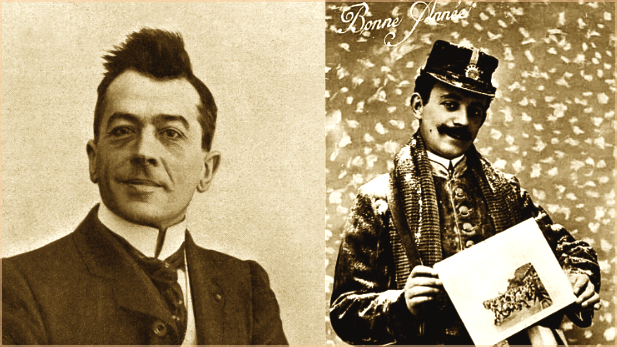

Galipette

La ladrerie du bon Félix Galipaux est célèbre dans le monde du théâtre. Le plus beau, c’est que ce n’est pas une légende, et les traits, qu’on en rapporte sont souvent au-dessous de la vérité.

L’ingéniosité de Galipaux pour esquiver la moindre dépense a quelque chose de miraculeux. C’est principalement à l’époque des étrennes qu’elle se manifeste dans toute sa beauté. Cette année, voici ce qu’il a trouvé pour ne pas verser l’obole traditionnelle entre les mains du facteur :

— Pardon, mon bon ami, a-t-il dit avec une extrême simplicité à celui qui lui présentait son calendrier, j’ai décidé de ne rien donner au facteur cette année.

— Pourquoi donc ? fit l’autre, étonné.

— Parce que vous vous êtes mis en grève en avril dernier, dit Galipaux, et ce jour-là justement est restée en souffrance la lettre très urgente d’un directeur qui me convoquait pour me confier un rôle important. Je suis arrivé trop tard à la convocation, le rôle était confié à un autre, j’ai perdu plus de trente mille francs dans le coup.

Il dit adieu, et gracieusement referma la porte, content de lui.

« L’Œil de Paris. » Paris, 1930.

Fidélité

Le temps de guerre a-t-il resserré les liens de la fidélité conjugale ? C’est une question de « morale », sujet philosophique très complexe, que nous n’avons pas à envisager. Contentons-nous de narrer une touchante anecdote.

Une de nos plus charmantes artistes, une de nos séduisantes « Miss », est mariée à un camarade qui se bat depuis les premiers jours, dans les défilés de l’Argonne. Appelée à créer le rôle d’une jeune fiancée, le directeur lui fait observer que l’anneau conjugal qu’elle porte au doigt n’est pas conforme à la situation du personnage qu’elle représente. Gentiment, il lui donne le conseil de l’enlever.

Alors, avec crânerie et fermeté, la jeune Miss lui déclare sans hésiter :

« Je rends mon rôle, monsieur, mais jamais je ne consentirai à jouer sans porter en ce moment l’alliance que m’a offerte mon poilu de mari. »

Et on dira ensuite que la fidélité conjugale n’existe pas au théâtre.

« La Rampe. »Paris, 1916.

Illustration : Adolph von Menzel.

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.