prison

Danse macabre

Un Hongrois, nommé Szalay, que la Cour d’assises d’Ohio a condamné à mort, a demandé avant d’être exécuté de danser encore un csardas aux sons d’un orchestre hongrois.

On a acquiescé à sa demande et on a fait venir dans la cour de la prison de Columbus, le chef d’orchestre, M. Serly, avec sa troupe, qui se trouvait par hasard en tournée. Szalay dansa quelques tours de csardas, puis la danse des volontaires hussards, très populaire parmi les militaires hongrois, et puis fondit en larmes. C’est la première fois qu’on l’a vu pleurer depuis son arrestation.

Le lendemain, il fut pendu haut et court.

« Le Progrès de la Côte d’Or. » 1907.

Illustration : Amy Duarte.

La genèse de Robinson Crusoë

En l’honneur de Robinson Crusoë, qui lui enseigne si bien le goût des voyages et l’art de se débrouiller dans, une-île déserte, la jeunesse de tous les pays doit célébrer avec une ferveur particulière le deuxième centenaire (article écrit en 1931) du romancier et journaliste anglais Daniel Defoe.

En l’honneur de Robinson Crusoë, qui lui enseigne si bien le goût des voyages et l’art de se débrouiller dans, une-île déserte, la jeunesse de tous les pays doit célébrer avec une ferveur particulière le deuxième centenaire (article écrit en 1931) du romancier et journaliste anglais Daniel Defoe.

Fils d’un boucher de la cité, Daniel Defoe, né à Londres en 1660, y mourut en 1731 après une vie très mouvementée et assez malheureuse, que remplirent surtout des luttes pour la liberté lors de la Révolution de 1688, des polémiques, des vicissitudes financières, des années de prison politique et de misère littéraire… mais fort peu de grands voyages, maritimes, contrairement à ce qu’on pourrait croire. C’est sur l’océan de sa fantaisie qu’il navigua le plus volontiers, car il craignait le roulis qui lui causait le mal de mer. Sans quitter son fauteuil il aimait, mieux inventer de lointaines aventures que de les vivre.

« Si le commerçant a une famille, il prendra comme but de voyage le premier étage de sa maison, et n’ira jamais plus loin. » Parole fort imprévue de la part de l’homme qui avait écrit l’odyssée de Robinson Crusoë !

Celle-ci lui fut inspirée en 1712 par le récit d’un navigateur anglais, le capitaine Woodes Rogers, qui déclarait avoir recueilli à son bord le 2 février 1709 un matelot écossais nommé Alexandre Selkirk, abandonné seul, depuis quatre ans et quatre mois, dans l’île déserte de Juan Fernandez où Más a Tierra , située en plein Océan Pacifique.

Cet homme, ancien contremaître du navire les Cinque-Ports,avait été laissé là par représailles, en novembre 1704, à la suite d’une querelle avec son capitaine M. Stradling, qui ne badinait pas sur la discipline.  L’infortuné Selkirk avait eu cependant la chance, dans son malheur, d’échapper au triste sort de ses camarades, qu’une voie d’eau avait contraints peu après de quitter le navire et de se réfugier sur la côte péruvienne, où presque tous, périrent de faim ou d’épuisement, tandis que le solitaire de l’île Juan Fernandez se tirait d’affaire de son mieux .

L’infortuné Selkirk avait eu cependant la chance, dans son malheur, d’échapper au triste sort de ses camarades, qu’une voie d’eau avait contraints peu après de quitter le navire et de se réfugier sur la côte péruvienne, où presque tous, périrent de faim ou d’épuisement, tandis que le solitaire de l’île Juan Fernandez se tirait d’affaire de son mieux .

Avant lui, un autre « Robinson » nommé Will avait séjourné trois ans dans les mêmes conditions à l’île Juan Fernandez, de 1681 à 1684.

Defoe romança avec ingéniosité les éléments de ces deux histoires, et en 1719 il publiait non sans difficultés son Robinson Crusoë, refusé, d’abord par plusieurs libraires, et qu’il fut tout heureux de vendre enfin à un éditeur, pour la somme de 10 livres sterling.

Il avait déjà fait paraître les Mémoires du capitaine Carleton, la Vie de Roxane, l’Histoire de Molly Flander, etc., pourtant, malgré l’immense succès qui accueillit cette oeuvre nouvelle, il mourut dans la misère. On l’enterra dans le cimetière de Bunhill Fields, où l’on voit encore sa tombe, et où il fut enregistré par erreur sous le nom de Dubow.

Après quoi Robinson Crusoë, payé 250 fr. à ce pauvre écrivain famélique, rapporta des millions aux libraires.

« Ric et Rac. » 1931.

Un impôt sur les pipes !

Il est question en Belgique d’imposer les pipes ! La pipe en terre, comme la pipe en bois ou en écume de mer sera frappée d’une taxe de 10 pour cent… comme article de luxe.

Il est question en Belgique d’imposer les pipes ! La pipe en terre, comme la pipe en bois ou en écume de mer sera frappée d’une taxe de 10 pour cent… comme article de luxe.

Article de luxe la pipe ! Allons donc ! C’est le traditionnel complément de tout visage de bon Flamand.Imposer la pipe est antinational en Pays-Bas.

Les fumeurs de Flandre et de Wallonie protestent, se liguent. Protestons avec eux.

Trouvez autre chose monsieur le ministre des Finances de Belgique.

Comoedia a consacré hier l’écho que vous venez de lire à la pipe taxée comme objet de luxe en Belgique. Jean Lecoq, à ce propos, écrit dans le même journal :

Voilà certes un impôt plutôt bizarre et quelque peu saugrenu. La pipe objet de luxe. On lui reprochait plutôt le contraire jusqu’à présent. Longtemps elle fut jugée, un peu partout, indésirable. Les vieux Parisiens peuvent se souvenir d’un temps où elle était bannie de nos grands cafés des boulevards. J’ai ouï raconter, à ce propos, une anecdote dont Waldeck-Rousseau fut le héros vers la fin de l’Empire.

Waldeck aimait la pipe et souffrait de ne pouvoir la fumer dans les cafés des boulevards où il se rendait quelquefois. Un jour, avec quelques camarades du Quartier Latin, il se fit expulser du Café Biche où il avait fume la pipe malgré la défense qui en était faite. Waldeck rédigea tout de suite sur l’incident une consultation juridique, fit faire un constat par un huissier et engagea même un procès. Qu’en advint-il ?… Les annales judiciaires sont muettes sur ce litige singulier. Mais la pipe n’en demeura pas moins interdite, pendant de longues années encore, dans nos cafés à la mode.

En Allemagne c’était pis encore. Il n’y a que quatre-vingt-quinze ans que les BerIinois ont le droit de fumer leur pipe partout où il leur plaît. Le 3 mai 1832 fut signé par le roi de Prusse un décret permettant aux habitants de Berlin de fumer la pipe dans les rues et au Thiergarten. Jusqu’alors, il était défendu « par égard pour les convenances publiques » de se montrer dehors la pipe au bec, et les délinquants étaient passibles d’une amende de deux thalers, et même de la prison s’il y avait récidive.

Ainsi, légalement, la pipe était, jadis, objet de mépris : la voici, aujourd’hui, non moins légalement, objet de luxe…

« Comoedia. » Paris, 1927.

La loi

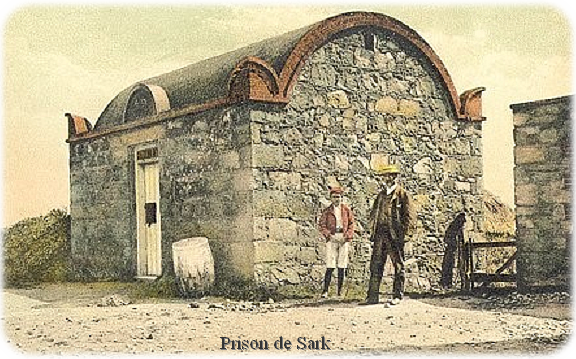

L’Ile anglo-normande de Sark ou Serq, d’une étendue de 24 kilomètres au plus, possède une population de 400 habitants, qui professent le plus profond respect pour les lois du pays.

L’Ile anglo-normande de Sark ou Serq, d’une étendue de 24 kilomètres au plus, possède une population de 400 habitants, qui professent le plus profond respect pour les lois du pays.

C’est ainsi que la prison de Sark, comprenant quatre cellules, est si rarement employée que, dernièrement, on eut toutes les peines du monde pour en ouvrir la porte. Une jeune fille y fut placée pour un larcin futile, mais il devint impossible de refermer l’huis.

On dut donc laisser là la coupable, qui se gardait elle-même, le représentant de la loi l’ayant quittée pour vaquer à ses propres affaires. La prisonnière s’ennuya tellement qu’elle se prit à pousser des gémissements à fendre l’âme.

Toutes les femmes du pays se joignirent à elles, et devant ce déluge de larmes, force fut de remettre la coupable en liberté.

« Revue de la famille. » Paris, 1910.

Un cas embarrassant

Un petit bourg possédait un Conseil municipal remarquable par sa prudence et qui avait pris pour règle de conduite : « Ne faites jamais un pas sans que l’autre soit bien assuré ». En toute occasion on appliquait ce sage principe.

Or, le petit bâtiment qui servait de prison était si vieux et si délabré qu’il ne pouvait même plus être réparé. On décide la construction d’une nouvelle prison, et le Conseil fut assemblé pour régler la manière dont l’affaire serait conduite. Les discussions furent longues et ardues. Le maire prêchait l’économie, l’adjoint faisait valoir la nécessité d’avoir un endroit sûr pour enfermer les malfaiteurs. Un conseiller municipal voulait avoir une nouvelle prison le plus tôt possible, un autre voulait garder l’ancienne. Pour tout concilier et ne rien laisser en souffrance, on tomba d’accord sur l’arrêté ci-dessous :

Art. Ier. Une nouvelle prison sera construite.

Art. II. La vieille prison restera telle qu’elle est jusqu’à ce que la nouvelle soit terminée.

Art. III. On construira la nouvelle prison avec les matériaux provenant de l’ancienne.

« Le Petit Français illustré. » Paris, 1891.

Peinture : Adolphe Elisée Bourde.

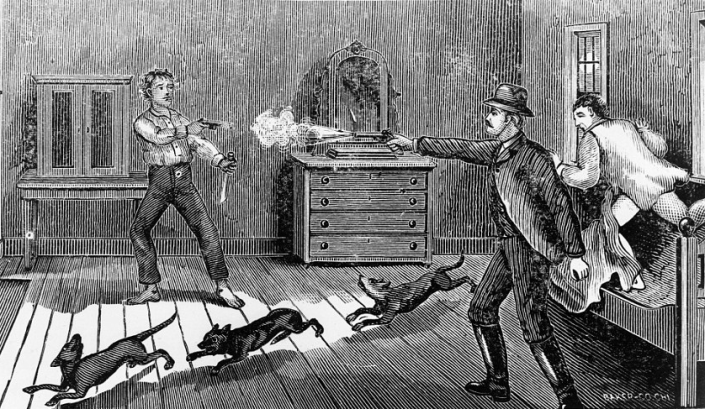

Billy le hors-la-loi

Le Courrier des Etats-Unis nous apporte le récit de la mort, à Las Negras, dans le Nouveau-Mexique, du fameux bandit Billy the Kid, qui était légendaire en Amérique.

Depuis sa dernière évasion de la prison de Lincoln, Billy vivait avec des Mexicains et avait adopté leur costume. Pat Garrett, shérif du comté de Lincoln, ayant eu connaissance des endroits qu’il fréquentait, est allé samedi à minuit dans la résidence d’un éleveur de bétail, nommé Pete Maxwell, à Fort Summer. Il y était depuis une vingtaine de minutes quand Billy a fait son entrée, sans chaussures, un couteau ouvert à la main, apparemment pour acheter de la viande.

En apercevant le shérif, Billy the Kid a exhibé un revolver et demandé à Maxwell quel était cet étranger. Maxwell, au lieu de répondre, s’est jeté vivement sur le plancher et a rampé sous le lit. Le brigand, en s’avançant lentement vers Garrett, s’est exposé au clair de la lune, qui pénétrait par la fenêtre, et Pat Garrett, prompt comme l’éclair, lui a tiré dessus. Le bandit est tombé à la renverse, serrant un couteau dans une main, un revolver dans l’autre. La balle lui avait traversé le cœur, et sa mort avait été instantanée, très heureusement pour le shérif qui, sans cela, ne serait pas sorti vivant de la chambre, car le Kid était un tireur de premier ordre.

La nouvelle que le brigand était tué a causé des réjouissances dans tout le pays, dont il avait juré de massacrer les plus nobles habitants. Le nombre de ceux qui avaient déjà péri par ses mains est de dix-huit, preuve qu’il entendait tenir son serment.

Billy the Kid était natif de la ville de New York et s’appelait de son vrai nom William Henry Mac Carthy.

« Gil Blas. » Paris, 1881.

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.