poètes

Le code du travail des poètes

On lit dans le Courrier du Pacifique : Avec la manie américaine de tout réglementer, la National Recovery Administration du président Roosevelt a demandé à M. Earl A. Cuevas, président de la ligue des poètes, un code de travail.

On lit dans le Courrier du Pacifique : Avec la manie américaine de tout réglementer, la National Recovery Administration du président Roosevelt a demandé à M. Earl A. Cuevas, président de la ligue des poètes, un code de travail.

D’après le projet qui a été établi, les poètes américains ne pourront pas travailler plus de trente cinq heures par semaine, soit cinq heures par jour, dimanche compris. II leur sera garanti un salaire minimum hebdomadaire de 30 dollars, pouvant s’élever à quarante dollars si leurs poèmes sont acquis par un syndicat. 16.224 francs ou 32.448 francs par an, suivant les catégories, sont des chiffres qui feront rêver les poètes français dont certains n’ont certainement pas touché cela, avec leurs poèmes, durant toute leur vie.

Mais comment conçoit-on donc la poésie en Amérique ? Comme un métier auquel on peut consacrer régulièrement, cinq heures au maximum par jour ?

« Le Madécasse. » Tananarive, 9 avril 1934.

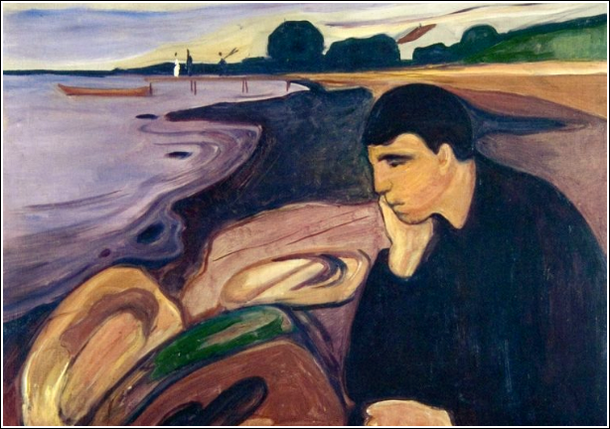

Peinture d’Edvard Munch.

Une gaffe universitaire

On vient de donner le 9 de ce mois, comme sujet de composition française au baccalauréat ès-lettres, le texte suivant :

« Louis Racine écrit à son père qu’il est allé visiter Boileau dans sa maison d’Auteuil, qu’il y a rencontré La Bruyère, qu’il a fait part aux deux écrivains de l’intention qu’il avait de se vouer à la poésie, et que ceux-ci ont bien voulu lui donner des avertissements et des conseils. »

Or, La Bruyère étant mort en 1696, et Louis Racine étant né en 1692, on se demande ce que ce jeune homme de quatre ans a bien pu dire à La Bruyère sur sa vocation poétique.

Un conseil à Lamartine

En 1820, nous dit l’Intermédiaire, Lamartine avait apporté le manuscrit de ses premières Méditations à Didot. Celui-ci, après huit jours, lui remit le volume, en lui disant :

J’ai lu vos vers : ils ne sont pas sans talent, mais ils sont sans étude. Ils ne ressemblent à rien de ce qui est reçu et recherché dans nos poètes. On ne sait où vous avez pris la langue, les idées, les images de cette poésie : elle ne se classe dans aucun genre défini. C’est dommage, il y a de l’harmonie.

Renoncez à ces nouveautés qui dépayseraient le génie français. Lisez nos maîtres, Delille, Parny, Michaud, Raynouard, Luce de Lancival, Fontanes : voilà les poètes chéris du public. Ressemblez à quelqu’un, si vous voulez qu’on vous reconnaisse et qu’on vous lise ! Je vous donnerais un mauvais conseil en vous engageant à publier ce volume, et je vous rendrais un mauvais service en le publiant à mes frais.

A rapprocher de l’éditeur Curmer refusant un dessin à Meissonier et lui conseillant de prendre modèle sur certains artistes à la mode. Meissonier avait soigneusement conservé ce dessin, que plus tard il vendit très cher.

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.