ladrerie

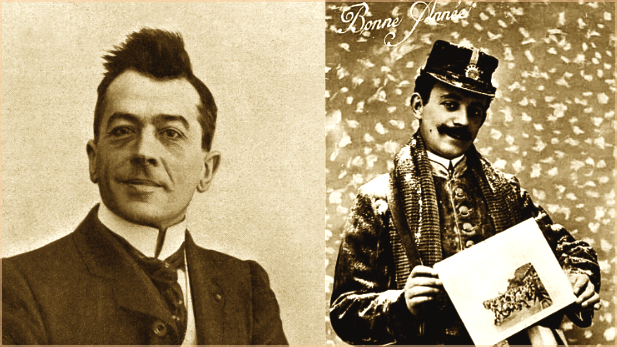

Galipette

La ladrerie du bon Félix Galipaux est célèbre dans le monde du théâtre. Le plus beau, c’est que ce n’est pas une légende, et les traits, qu’on en rapporte sont souvent au-dessous de la vérité.

L’ingéniosité de Galipaux pour esquiver la moindre dépense a quelque chose de miraculeux. C’est principalement à l’époque des étrennes qu’elle se manifeste dans toute sa beauté. Cette année, voici ce qu’il a trouvé pour ne pas verser l’obole traditionnelle entre les mains du facteur :

— Pardon, mon bon ami, a-t-il dit avec une extrême simplicité à celui qui lui présentait son calendrier, j’ai décidé de ne rien donner au facteur cette année.

— Pourquoi donc ? fit l’autre, étonné.

— Parce que vous vous êtes mis en grève en avril dernier, dit Galipaux, et ce jour-là justement est restée en souffrance la lettre très urgente d’un directeur qui me convoquait pour me confier un rôle important. Je suis arrivé trop tard à la convocation, le rôle était confié à un autre, j’ai perdu plus de trente mille francs dans le coup.

Il dit adieu, et gracieusement referma la porte, content de lui.

« L’Œil de Paris. » Paris, 1930.

Les étrennes : une coutume qui date de loin

Il est une heure de la matinée qui, à elle seule, est souvent plus agréable, en hiver surtout, que les vingt-trois autres. C’est l’heure qui suit le réveil. Heureux ceux qui peuvent de temps en temps dérober cette heure à leur travail, et plus heureux ceux qui, tous les jours, dans un bon dodo, ont le doux plaisir de savourer ce moment où l’esprit, frais et dispos, parcourt les régions merveilleuses enfantées par l’imagination.

Malheureusement, à cette époque de l’année, il est bien difficile de jouir en paix de cette heure délicieuse.

Pan ! pan ! pan !

— Qui est là ?

— Le facteur.

A la pensée qu’une lettre chargée arrive peut-être, on se précipite, on ouvre.

— Bonjour, m’sieu.

— Bonjour, mon ami.

— Le facteur vous la souhaite bonne et heureuse, m’sieu, et vient chercher ses étrennes.

Après le facteur ; le charbonnier ; après le charbonnier, un autre, etc., etc.

Pendant vingt-cinq jours, à partir du 15 décembre, tous les matins, on nous la souhaite bonne et heureuse. Ce qui ne nous empêche pas, notez bien, de passer le plus souvent une mauvaise année. Et je ne compte pas les souhaits que nous adressent dans la journée les garçons coiffeurs en vous plaçant devant la légendaire petite corbeille, où les pièces d’argent sont artistement disposées ; pas plus que ceux des garçons de café qui ont un talent particulier pour nous faire payer fort cher de mauvais cigares enrubannés.

Les étrennes sont tellement entrées dans nos moeurs que tous les gens susceptibles d’en recevoir les considèrent aujourd’hui comme une chose due. L’usage des étrennes a toujours existé, et son origine, se perd dans la nuit des temps, Il n’en est pas de même du mot, qui nous vient des Romains. Cette coutume fut introduite à Rome, paraît-il, sous le règne de Tatius Sabinus, qui reçut le premier la verveine du bois sacré de la déesse Strenia, en signe de bon augure de la nouvelle année. Du nom de strenia, on fit strena, qui veut dire étrenne.

A cette époque, on se contentait d’offrir des rameaux cueillis dans le bois sacré ; mais on ne tarda pas à donner des figues, des dattes et du miel, comme pour souhaiter qu’il n’arrivât rien que de doux dans le reste de l’année. Plus tard on. en vint à offrir des médailles et monnaies d’argent, car on s’était aperçu de la naïveté de ceux qui croyaient que le miel était plus doux que l’argent.Sous les empereurs, le peuple, qui n’était pas malin, venait pendant sept ou huit jours souhaiter la bonne année à son maître, et chacun apportait un présent qui servait au tyran, soit à acheter des idoles d’or, soit à payer des courtisanes.

L’empereur Tibère, trouvant qu’il fallait faire trop de dépenses pour prouver au peuple sa reconnaissance par d’autres libéralités, défendit les étrennes passé le premier jour de l’année. Son successeur, Caligula, qui était d’une ladrerie peu commune, en rétablit l’usage, mais se contenta de recevoir sans rien donner en échange, ce qu’on trouvera d’un bon goût douteux.

La mode des étrennes a été conservée dans tous les pays et sous tous les régimes. Cependant, en 1793, un édit eut la prétention de la supprimer en France. Inutile de dire que l’édit tomba dans l’eau.

Cette mode est si bien établie qu’il faut avoir une bonne, dose d’avarice ou d’énergie pour encourir les sarcasmes que les désappointés font pleuvoir sur ceux qui ne donnent rien. Exemple, le quatrain suivant qui eut sa célébrité :

Ci-gît, dessous ce marbre blanc,

Le plus avare homme de Rennes ;

S’il est mort la veille de l’an,

C’est pour ne pas donner d’étrennes.

Le fameux cardinal Dubois, qui était très avare, comme on sait, voulant une fois se soustraire à la règle, répondit, à son maître d’hôtel qui lui demandait ses étrennes :

« Je vous donne tout ce que vous m’avez volé dans le courant de l’année. »

On ne trouverait pas beaucoup de serviteurs aujourd’hui capables de se contenter de ce raisonnement.

En Chine, comme en Europe, les étrennes sont en honneur. En Angleterre, on s’y prépare dès la Noël (christmas), en mangeant des quantités incommensurables de boudins. Au Japon, les choses se passent d’une façon assez drôle. Voici ce que dit M. Aimé Humbert à ce sujet :

« L’épouse a déposé sur les nattes du salon les étrennes qu’elle offre à son mari. Aussitôt qu’il se présente, elle se prosterne à trois reprises, puis, se relevant à demi, elle lui adresse son compliment, le corps penché en avant et appuyé sur les poignets et sur les paumes de ses mains, dont les doigts restent allongés dans la direction des genoux. La pose n’est pas des plus gracieuses, mais ainsi le veut la civilité japonaise. L’époux, de son côté, s’accroupit en face de sa compagne, les mains pendantes sur les genoux jusqu’à toucher le sol du bout de ses doigts, inclinant légèrement la tête, comme pour prêter d’autant mieux l’oreille. Il témoigne de temps en temps son approbation par quelques sons gutturaux entrecoupés d’un long soupir ou d’un sifflement étouffé. Madame ayant fini, à son tour, il prend la parole et, de part et d’autre, on échange solennellement les cadeaux. »

« La Revue des journaux et des livres. » Paris, 1887.

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.