Goethe

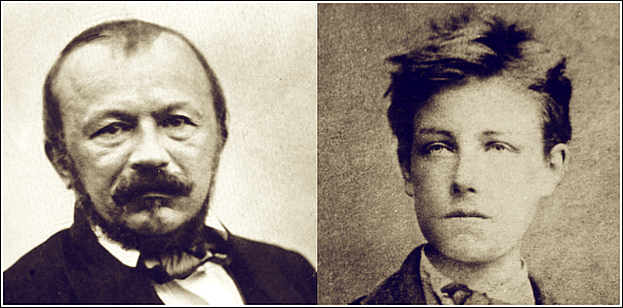

Enfants de génie

On venait de rééditer, dans la collection des Maîtres du Livre, la traduction que fit Gérard de Nerval de Faust et du Second Faust.

Lorsqu’il fit cette traduction, l’auteur d’Aurélia, l’admirable précurseur de nos plus subtils poètes contemporains, était à peine âgé de dix-sept ans. Goethe, au déclin de sa vie, lui exprima, en une lettre, sa reconnaissante admiration. Quel écrivain put jamais se vanter de débuter sous de pareils auspices ?

Il y eut pourtant un enfant de génie qui eut la fortune d’être sacré poète par un poète de génie.

C’était l’adolescent Arthur Rimbaud, l’antéchrist de Charleville, ce « mortel, ange et démon », à qui Mme Paul Verlaine, après quarante-cinq ans, n’a pas encore pardonné la destruction de son foyer bourgeois. Rimbaud avait alors seize ans. Il venait d’écrire Bateau Ivre, pour « montrer à ceux de Paris », comme il le confiait à son condisciple Delahaye.

Théodore de Banville conduisit Rimbaud chez Victor Hugo, instruit déjà de l’étonnante précocité du vagabond providentiel. Lorsqu’il le vit, il sourit, d’un sourire qui n’était pas encore celui de l’Art d’être Grand-Père, étendit sa main de César vers l’hôte nullement intimidé, lui pinça l’oreille, au grand déplaisir du sublime gamin, et laissa tomber ces mots :

— Shakespeare enfant !

Arthur Rimbaud lui éclata de rire au nez.

« Gil Blas. » Paris, 8 janvier 1914.

Dernier amour de Goethe

Si Goethe entra dans la vie en troublant l’infortunée Charlotte, qui devait lui fournir le sujet de son immortel (et fort ennuyeux) Werther, il était encore capable, à la fin de son existence, de troubler une jeune fille, Mlle Ulrique de Levetzoff, qui n’avait que dix-sept ans alors qu’il en avait soixante-treize.

Si Goethe entra dans la vie en troublant l’infortunée Charlotte, qui devait lui fournir le sujet de son immortel (et fort ennuyeux) Werther, il était encore capable, à la fin de son existence, de troubler une jeune fille, Mlle Ulrique de Levetzoff, qui n’avait que dix-sept ans alors qu’il en avait soixante-treize.

Il l’avait rencontrée aux eaux de Marienbad, en 1821. Il l’y retrouva, les années suivantes, et commença par faire sa conquête, comme un bon père, en lui parlant de science, de littérature, de botanique. Il cachait son jeu, car il était tout bonnement amoureux et entendait l’épouser ! Le duc de Weimar, son souverain, eut même la bonté, ou l’audace si vous préférez, de se charger de la demande, déclarant que ce serait un très joli mariage pour la jeune fille, car sa femme serait très en vue, et reçue à la cour. Et le duc, en cas de décès de Goethe, assurerait l’avenir de son épouse. Les parents de la jeune fille ne trouvèrent pas cela ridicule et déclarèrent simplement s’en remettre à la décision de leur fille.

Celle-ci répondit qu’elle aimait Goethe comme on aime un père et que, si il était seul, si elle croyait lui être nécessaire, elle consentirait peut-être à l’épouser. Mais il avait un fils, et une belle-fille : elle ne voulait pas prendre leur place. Goethe eut l’air de se résigner, mais il écrivait à un de ses amis que cette affection « lui causait du mal », comme s’il avait été un jeune homme. Et il composa, en l’honneur de la jeune fille, l’Elégie de Marienbad, dont il garda toujours le manuscrit, à côté d’un verre où il avait fait graver le nom de sa petite amie.

Elle ne se maria jamais, du reste.

Il est vrai qu’elle n’avait pas grande santé et qu’il lui arrivait, assez souvent, de perdre à demi-connaissance; mais elle se raidissait alors, en s’écriant énergiquement « que le corps devait obéir à l’esprit. »

« Revue hebdomadaire universelle. » Paris, 1904.

Concours

A l’occasion de l’anniversaire de la fondation de la ville, l’Association littéraire artistique de Dortmund avait organisé un concours de poésie, qui devait décerner trois prix aux meilleurs envois.

A l’occasion de l’anniversaire de la fondation de la ville, l’Association littéraire artistique de Dortmund avait organisé un concours de poésie, qui devait décerner trois prix aux meilleurs envois.

Les trois prix furent distribués, sans hésitation, et, avec quelque dédain, le jury voulut bien accorder une mention à un quatrième poème.

Or, ce poème, qu’un farceur avait très tranquillement copié, en y apposant sa plus belle signature, était de… Goethe, tout simplement.

On n’a pas fini de faire des gorges chaudes à Dortmund, sur le jury de l’Association littéraire et artistique.

Peinture de Johann Peter Hasenclever.

Un traducteur consciencieux

Le Bôrsenblatt für den deutschen Buchbandel du 23 janvier 1922 rapporte l’anecdote suivante bien faite pour illustrer le prestige de Goethe.

La première traduction russe vraiment bonne de Faust a paru en 1856. Elle est due à Alexandre Strugowstschikow, admirateur enthousiaste du maître de Weimar. Strugowstschikow savait par cœur tout le poème de Faust en langue allemande, et pouvait en citer au pied levé des pages entières. Il a raconté lui-même comment il entreprit et acheva sa traduction, en vrai disciple de Boileau, «sept fois sur le métier remettant son ouvrage», pourrait-on dire en modifiant un peu le vers de l’Art poétique.

Ce traducteur exemplaire traduisit pendant 10 ans.Lorsqu’une première version russe de Faust fut prête, il l’enferma, soigneusement emballée et munie de six cachets, dans un des six tiroirs de sa table à écrire. Ayant jeté la clef dans la Néwa, il commença la seconde traduction.

Il vint un jour où les tiroirs du bureau abritèrent chacun leur traduction cachetée. Strugowstschikow fit alors forcer les serrures et la comparaison des six textes antérieurs lui permit d’en établir un septième qu’il jugea (enfin) digne de l’impression.

M. de Goethe, qui n’était point insensible à l’encens, aurait certainement apprécié un si noble zèle. On répète volontiers : traduttore, traditore. Mais on rencontre des intelligences qui épousent si complètement l’esprit des œuvres qu’elles traduisent que de ce mariage naît un bel enfant.

« Le Droit d’auteur. » Suisse, 1922.

Peinture : Delacroix.

Werther

Werther, le livret sur lequel Massenet a écrit une de ses plus délicieuses partitions, est tiré du fameux roman de Goethe, qui eut un succès prodigieux, en Europe, en 1774.

Ce roman est simple : Un jeune homme, Werther, devient amoureux d’une jeune personne vertueuse, promise à un autre. Charlotte est son nom. Il lui inspire un goût très vif, qu’elle se cache à elle-même, comme, il cherche à se dissimuler à lui-même la passion qu’il éprouve.

Il s’éloigne, cependant, pour ne pas voir le mariage qui est fixé. Il voyage pendant quelque temps, revient chez les époux et vit dans la plus grande intimité avec le mari et la femme. Mais, sans s’en rendre compte exactement, celle-ci est moins satisfaite de son époux et celui-ci prend ombrage des visites quotidiennes du jeune Werther. La tristesse et la contrainte gagnent ces trois personnages. Werther tombe alors dans une mélancolie noire qui redouble sa passion. Comme il ne peut parvenir à la solution digne de son caractère et, de celui de Charlotte, il se dégoûte de la vie et finit par se donner la mort avec un pistolet emprunté à son rival et que vient de lui remettre celle qu’il adore. L’intérêt de ce roman, en forme de légende, consiste surtout dans le développement d’une passion malheureuse et sans issue.

Ce qui contribua à l’énorme succès de ce roman, c’est qu’il était en partie vécu. Goethe y a exposé un chapitre de sa propre biographie. Il a simplement changé le dénouement puisqu’il ne s’est pas tué, mais il l’a cependant emprunté au tragique destin d’un jeune homme, qui, vers la même époque, se tua par amour.

Visions d’un monde parallèle

En septembre 1768, un jeune homme de seize ans se rendait à l’Université de Leipzig avec deux passagers de Francfort. La plus grande partie du voyage s’était déroulée sous la pluie et la voiture avait parfois du mal à monter les côtes. Une fois, alors que les voyageurs avaient quitté leur siège pour marcher derrière les chevaux, le jeune homme remarqua un objet étrange et lumineux au niveau du sol.

« Soudain, dans un ravin à droite de la route, je vis une sorte d’amphithéâtre merveilleusement illuminé. Dans un espace en forme de tuyau brillait un nombre incalculable de petites lumières posées comme des marches les unes sur les autres ; et elles brillaient si fort que l’œil en était ébloui. Mais ce qui troublait le plus dans cette vision, c’était que les lumières n’étaient pas fixes, elles sautaient de-ci, de-là, allaient de haut en bas et vice versa, dans toutes les directions. Le plus grand nombre d’entre elles, pourtant, restait stable, et rayonnait. C’est avec la plus grande répugnance que je consentis, lorsqu’on m’appela, à m’écarter de ce spectacle que j’aurais bien désiré examiner de plus près. Le postillon, quand je l’interrogeai, déclara qu’il n’avait jamais eu connaissance d’un tel phénomène, mais qu’il y avait dans le voisinage une ancienne carrière de pierre dont l’excavation était remplie d’eau. Reste à savoir maintenant si cela était un pandémonium de farfadets, ou une assemblée de créatures lumineuses, je ne saurais décider. »

Le jeune homme en question était Goethe. On peut trouver cette description dans le sixième livre de son autobiographie. Le poète et homme de science allemand aurait-il eu l’occasion d’en savoir davantage sur ces « lumineuses créatures », s’il avait vécu au XXe siècle ? Si Paracelse revenait, trouverait-il de nouveaux matériaux pour ses théories sur la nature de ses races étranges et fugitives d’êtres venus du ciel ? Nous pouvons avancer avec certitude que leur attention se serait immédiatement portée sur les archives des atterrissages d’O.V.N.I.

« Visa pour la Magonie , chroniques des apparitions extra-terrestres« . Jacques Vallée, 1972.

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.