échafaud

Une bonne occasion de se taire

Au début du règne de Nicolas Ier, plusieurs conspirateurs, parmi lesquels le poète Relieff, furent condamnés à être pendus. Le poète fut amené le premier au gibet.

Au moment où, après lui avoir passé le noeud coulant, le bourreau monta sur ses épaules pour le lancer dans l’espace, la corde, trop faible, cassa, et Relieff roula sur l’échafaud ensanglanté et meurtri.

— On ne sait rien faire en Russie, dit-il en se relevant sans pâlir, pas même tisser une corde.

Comme les accidents de ce genre avaient pour conséquence ordinaire la grâce du condamné, on envoya quelqu’un au Palais d’Hiver pour connaître la volonté du tsar.

— Qu’a-t-il dit ? demanda Nicolas.

— Sire, il a dit qu’on ne savait pas même tisser une corde en Russie.

— Eh bien, reprit Nicolas, qu’on lui prouve le contraire.

Victor Fournel. « Dictionnaire encyclopédique. » Paris, 1872.

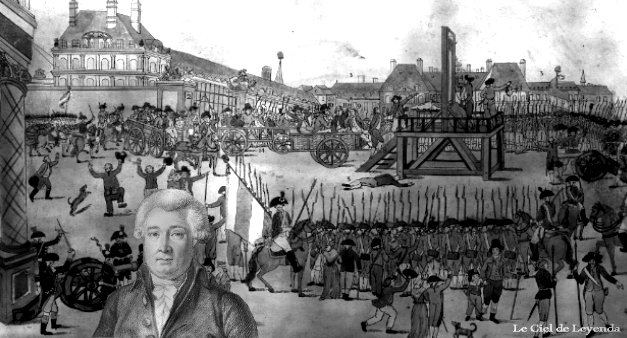

Inauguration de la guillotine

On a mis la dernière main à la guillotine; on ne saurait imaginer un instrument de mort qui concilie mieux ce qu’on doit à l’humanité et ce qu’exige la loi, du moins tant que la peine capitale ne sera point abolie. On devrait bien aussi perfectionner le cérémonial de l’exécution, et en faire disparaître tout ce qui tient à l’ancien régime.

Cette charrette dans laquelle on mène le condamné, et dont on fit grâce à Capet, ces mains liées derrière le dos, ce qui oblige le patient à prendre une position gênante et servile; cette robe noire dont on permet encore au confesseur de s’affubler, malgré le décret qui défend le costume ecclésiastique: tout cet appareil n’annonce pas les mœurs d’une nation éclairée, humaine et libre. Peut-être même est-il impolitique de laisser un prêtre assister un contre-révolutionnaire, un conspirateur ou un émigré à son dernier moment. L’ascendant de la religion peut porter le criminel à confier des choses importantes à un confesseur disposé à en abuser par la suite.

Un autre reproche à faire à ce supplice, c’est que, s’il épargne la douleur au condamné, il ne dérobe pas assez aux spectateurs la vue du sang; on le voit couler du tranchant de la guillotine, et arroser en abondance le pavé où se trouve l’échafaud. Ce spectacle repoussant ne devrait point être offert aux yeux du peuple; et il serait très aisé de parer à cet inconvénient plus grave qu’on ne pense, puisqu’il familiarise avec l’idée du meurtre, commis, il est vrai, au nom de la loi, mais avec un sang-froid qui mène à la férocité réfléchie.

N’entend-on pas déjà la multitude dire que ce supplice est beaucoup trop doux pour les scélérats qu’on a exécutés jusqu’à présent, et dont plusieurs, en effet, ont eu l’air de braver la mort ? Le peuple se dégrade en paraissant vouloir se venger au lieu de se borner à faire justice.

« les Révolutions de Paris. » Louis-Marie Prudhomme, Paris,1789,1794.

Les exécutions à Londres au dix-septième siècle

Tous les peuples ont dans leur histoire des pages que l’on voudrait voir disparaître pour l’honneur de l’humanité. L’Angleterre n’a pas échappé à cette loi fatale, et la fin du dix-septième siècle a été pour ce pays l’époque sanglante entre toutes. Quand on relit les tristes annales de ces temps troublés, on assiste à une suite non interrompue d’exécutions et de massacres. L’échafaud est toujours dressé; le gibet reste en permanence.

Innocentes ou criminelles, les victimes sont confondues dans l’ignominie du supplice. C’est d’abord le comte de Strafford, ministre et pair d’Angleterre, qui meurt sous le coup d’une fausse accusation, en 1641. Bientôt après, la hache du bourreau fait tomber une tête royale, celle du malheureux Charles 1er.

A la suite du terrible incendie qui dévora une partie de la ville de Londres, en 1666, huit jésuites, dénoncés par des adversaires religieux, sont pendus en place publique pour donner satisfaction aux fureurs populaires.

Le vénérable vicomte de Stafford, compromis dans la conspiration des poudres, est condamné par le Parlement à être pendu et coupé en quartiers. Le roi Charles II, convaincu de l’innocence de ce vieillard de soixante-dix ans, n’ose pas lui faire grâce; il commue simplement sa peine en une décapitation.

En 1680, les puritains d’Ecosse se soulèvent. Ils sont défaits à la bataille du Pont de Bothwell, et expient leur révolte dans de cruels supplices.

Trois ans après, le complot de Rye-House est la cause de nouvelles exécutions. Algernon Sidney et lord William Russel, l’honneur du parti whig, montent sur l’échafaud.

Le règne de Jacques II est également marqué par des atrocités. La bataille de Sedgemoor livre au roi ses deux ennemis les plus redoutables, Argyle et Monmouth, qui sont mis à mort. Le colonel Kirke et le chef de justice Jeffries, qui s’étaient déjà signalés par leur cruauté, furent chargés de châtier les autres partisans. Ils s’en acquittèrent avec une férocité telle que leurs noms sont restés exécrés en Angleterre.

C’est Jeffries qui écrivait à Sunderland:

« J’ai commencé aujourd’hui ma besogne avec les rebelles et j’en ai dépêché 98. » Ceux qu’il ne pendait pas, il les faisait vendre aux colonies comme esclaves.

Chaque jour, le peuple de Londres, groupé autour du gibet, pouvait assister au spectacle d’une exécution. Des soldats, l’arquebuse au poing, défendaient les abords de l’instrument de supplice. Malheur à ceux qui témoignaient des regrets ou des sympathies pour les condamnés. La main d’un homme d’armes s’abattait sur eux, et on les enfermait dans la Tour.

Cependant le condamné montait l’échelle avec une noble fierté; Il s’arrêtait un moment et se retournait pour protester une dernière fois de son innocence, ou pour adresser de la main un adieu à quelque ami fidèle caché dans la foule. Quelques minutes après, son corps se balançait dans les airs. La tragédie était terminée.

Mais toutes ces morts vaillantes devaient servir au pays. Tout ce sang ne coulait pas en vain. Une colère sourde s’amassait dans le cœur de tous les Anglais, et la révolution de 1688, pacifique et glorieuse, se préparait au pied même de l’échafaud.

in Musée universel, A. Ballue, Paris, 1873.

Dernier jour d’un condamné

C’est pour aujourd’hui ! Le geôlier de la prison l’a salué en entrant, le directeur l’a appelé monsieur; toutes ces politesses sentent la mort. Déjà il est monté dans la voiture qui doit le mener au bourreau ; la voiture part au grand trot, escortée d’un piquet de gendarmes, et, quand à sept heures et demie, elle s’arrête dans la cour de la Conciergerie, le misérable se croit déjà au pied de l’échafaud.

C’est pour aujourd’hui ! Le geôlier de la prison l’a salué en entrant, le directeur l’a appelé monsieur; toutes ces politesses sentent la mort. Déjà il est monté dans la voiture qui doit le mener au bourreau ; la voiture part au grand trot, escortée d’un piquet de gendarmes, et, quand à sept heures et demie, elle s’arrête dans la cour de la Conciergerie, le misérable se croit déjà au pied de l’échafaud.

Ce jour-là, le ciel était sombre et pluvieux, un triste vent d’automne agitait les robes noires qui circulaient dans l’escalier du Palais de Justice, et en dehors on voyait un attroupement de peuple qui avait l’air de se préparer à une fête. Alors on le fit entrer dans la chambre où les condamnés attendent l’heure.

« Que voulez-vous ? », dit le guichetier.

— « Un lit de sangle », répondit-il ; et le geôlier le regarda d’un air étonné, et qui semblait dire : « A quoi bon ?»

Il s’endort, son rêve est doux et riant, et l’agonie attend son réveil. Cependant, il rêve encore, il rêve de ses jeunes amours, il rêve de son jeune enfant ; il revient au temps de ses plaisirs de collège, au temps de ses emportements de folâtre jeune homme; il a des amis et une vieille mère ! Puis il se réveille à une heure un quart. Malheureux ! il est presque mort ! Ses reins sont froids, son front brûlant; on dirait qu’un liquide flotte dans son cerveau et bat contre les parois de son crâne ; les yeux lui cuisent comme s’il était dans la fumée, il a mal dans les coudes. Encore deux heures et quarante-cinq minutes, et il sera guéri ! Puis on lui amène sa fille. Elle est fraîche, elle est rose, elle a de grands yeux, elle est belle ! Pourquoi pas avec sa mère ? Sa mère est malade, sa grand-mère aussi ; c’est bien.

« Marie, lui dit-il, ô ma petite Marie ».

— « Vous me faites mal, monsieur », répond la pauvre enfant en jetant un cri d’effroi.

Monsieur ! Il n’y a qu’un an, elle l’appelait son père. Elle a oublié visage, parole, accent; cependant, il l’embrassait encore, et la petite fille jouait avec un papier qu’elle chiffonnait dans ses doigts : c’était la sentence de mort de son père. La bonne de l’enfant avait eu le papier pour un sou !

« Rendez-moi mon papier ! », cria l’enfant.

Et le condamné la remit à sa bonne, et il retomba sur son grabat, sombre, désespéré, muet. A présent, ils peuvent venir ; il est bon pour ce qu’ils vont faire. Cependant, trois heures sonnaient. On est venu l’avertir qu’il était temps, et on l’a poussé entre deux guichets du rez-de-chaussée : salle sombre, étroite, voûtée, à peine éclairée par un jour de pluie et de brouillard. Une chaise était au milieu. Cette chaise était pour lui; et, en face, quelques personnes debout, un gendarme et trois hommes ! Le premier, le plus grand, le plus vieux, était gros et avait la face rouge. Il portait une redingote et un chapeau à trois cornes déformé; c’était lui. C’était le bourreau, le valet de la guillotine; les deux autres étaient ses valets à lui. A peine assis, les deux autres se sont approchés comme des chats ; puis, tout à coup, un froid d’acier dans ses cheveux qui tombaient par mèches sur ses épaules, pendant que l’homme en chapeau à trois cornes les époussetait doucement avec sa grosse main.

Autour, on parlait à voix basse. Il y avait un grand bruit au dehors, comme un frémissement qui ondulait dans l’air. C’était la foule qui s’amusait en attendant ! Tout à coup, un des valets enlève la veste du condamné; l’autre a pris ses deux mains qui pendaient, les a ramenées derrière son dos, roulant une corde autour de ses poignets rapprochés ; en même temps on détachait sa cravate, et le col de sa chemise tombait comme ses cheveux sous les ciseaux de l’exécuteur. A cette précaution horrible, au saisissement de l’acier qui touchait sa peau, ses coudes ont tressailli ; il a tremblé, et le valet du bourreau s’arrêtant :

« Monsieur, dit-il, pardon ! Est-ce que je vous ai fait mal ? »

Ces bourreaux sont des hommes très doux. La foule s’impatientait et hurlait plus haut au dehors. Alors, l’un des valets s’est baissé aux pieds du patient, il les a liés au moyen d’une corde fine et lâche qui ne lui laissait à faire que de petits pas. Et le bon prêtre s’est approché avec le crucifix :

« Allons, mon fils, a-t-il dit, partons…»

Il se lève, il marche appuyé sur des valets ; ses pas étaient mous, et fléchissaient comme s’il avait eu deux genoux à chaque jambe. En ce moment, la porte extérieure s’est ouverte à deux battants. Une clameur furieuse, et l’air froid, et la lumière blanche,ont frappé en même temps les paupières du patient. Tout à coup, il aperçoit à travers la pluie mille têtes hurlantes entassées pêle-mêle sur la rampe du grand escalier du Palais ; à droite, de plain-pied avec le seuil, un rond de chevaux de gendarmes ; en face, un détachement de soldats en bataille; à gauche, l’arrière d’une charrette, auquel s’appuyait une raide échelle: tableau hideux, bien encadré dans une porte de prison.

« Le voilà ! le voilà ! », s’écriait la foule.

Il sort enfin, et les plus proches battaient des mains. Si fort qu’on aime un roi, ce serait moins de fête ! C’était une charrette ordinaire, avec un cheval étique et un charretier en sarrau bleu, à dessins rouges, comme ceux des maraîchers des environs de Bicêtre. Le gros homme est monté le premier.

« Bonjour, monsieur Samson! », criaient des enfants pendus à des grilles.

Un valet l’a suivi. « Bravo ! hardi ! », ont crié de nouveau les enfants ; ils se sont assis tous deux sur la banquette de devant. Après quoi, il est monté d’une allure ferme.

« Il va bien ! », a dit une vieille femme.

Cet atroce éloge a relevé son courage. Un coup de fouet a mis le cortège en marche; gendarmes devant, gendarmes derrière ; puis de la foule, de la foule et de la foule, une mer de têtes sur la place. On allait au pas. Le quai aux Fleurs embaumait, c’était un jour de marché. Les marchands ont quitté leurs bouquets pour le voir passer. On louait des tables, des chaises, des échafaudages, des charrettes. Des spectateurs criaient à tue-tête :

« Qui veut des places ? »

Les femmes se disputaient à qui aurait la plus commode. Cependant, la charrette avançait, et plus il approchait du terme, plus il commençait à ne plus voir, à ne plus entendre toutes ces voix, toutes ces têtes aux fenêtres, aux portes, aux grilles des boutiques, aux branches des lanternes, ces spectateurs avides, cette route pavée et murée de visages humains. Tout à coup la Seine s’élargit, la voix de la foule est devenue plus vaste, plus glapissante, plus joyeuse encore ; la charrette s’est arrêtée subitement; c’est là ! Alors on apporte une échelle à l’arrière de la charrette ; le misérable a levé la tête, et il a vu ! Une espèce d’estrade en bois rouge, avec deux grands bras et quelque chose de noir au-dessus. Au pied, un escabeau, rouge aussi, mais d’un rouge plus foncé et plus acre; dans le coin, le reste de la chandelle avec laquelle on avait graissé la rainure…

Extrait de » Œuvres de jeunesse » Jules Janin, Jouaust Editeur, 1876.

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.