dicton

Les toiles

Voici une petite anecdote susceptible de calmer l’enthousiasme des midinettes qui désirent faire du cinéma.

Voici une petite anecdote susceptible de calmer l’enthousiasme des midinettes qui désirent faire du cinéma.

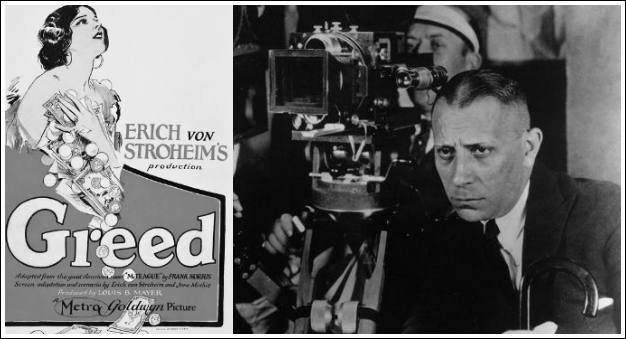

Erich von Stroheim, le metteur en scène américain, fit dernièrement appeler son secrétaire.

— J’ai besoin, lui dit-il, pour une scène de « Greed » (Convoitise), de 3.000 toiles d’araignée que j’utiliserai, dans un décor. Débrouillez-vous comme vous voulez. Il me les faut pour demain matin, impérativement, tendues à cet endroit.

Le secrétaire se débrouilla : le metteur en scène eut ses 3.000 toiles d’araignée, mais, pendant quinze jours, il ne se passa pas un quart d’heure sans qu’un cri de terreur ne vint annoncer qu’une actrice se trouvait eu présence d’un de ces arachnides réquisitionnés dans un des coins des studios où ils s’étaient réfugiés.

« Il faut souffrir pour être belle. » déclare un vieux dicton.

Si ce n’est de certains producteurs, il faut n’avoir peur de rien quand on est photogénique, pourrions-nous ajouter.

La moutarde

Ce condiment, sans être vieux comme le monde, remonte cependant à une antiquité très respectable.

Les Grecs l’appelaient sinapis (notre pharmacopée lui a conservé ce nom), et ils l’employaient réduite en poudre dans leurs ragoûts, comme nous employons le poivre. Les Hébreux et les Romains l’employaient comme les Grecs. Ce n’est qu’à dater de l’ère chrétienne qu’ils la préparèrent en pâte liquide en broyant le sinapis dans un mortier et en le délayant ensuite avec du vinaigre.

Sous saint Louis, les vinaigriers avaient seuls le droit de faire de la moutarde. A cette époque, les sauciers (une industrie perdue), à l’heure du dîner, portaient des sauces dans les maisons et couraient les rues de Paris en criant :

« Sauce à la moutarde ! — sauce à l’ail ! — sauce à la ciboule ! — sauce au verjus ! — sauce à la ravigote ! »

Qui en voulait appelait le marchand et choisissait selon son goût.

Louis XI, quand il allait dîner en ville, portait toujours son pot de moutarde avec lui.

Le pape avignonnais Jean XXII raffolait de la moutarde; ne sachant que faire d’un de ses neveux, qui n’était absolument bon à rien, il créa pour lui la charge de premier moutardier. De là le dicton appliqué aux sots vaniteux de premier moutardier du Pape.

La moutarde nous rappelle un incident scientifique qui remonte à une trentaine d’années et qui fit beaucoup rire :

Un savant avait trouvé dans des décombres un vase de faïence commun, dont la forme vulgaire se rapprochait beaucoup des vases domestiques nocturnes que nous employons, et sur lequel étaient peintes ces lettres :

M. U. S. T.

A. R. D. A. D. I.

J. O. N. I. S.

L’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres fut convoquée d’urgence, et l’un des chambellans de la docte assemblée affirma que l’inscription signifiait :

« Vase contenant des parfums destinés à être brûlés en l’honneur de Jupiter. »

Et la trouvaille fut placée dans un musée.

Un jour, un épicier, qui visitait le musée, s’écria à la vue du fameux vase : « Ah ! un pot à moutarde ! »

Mustarda Dijonis : c’était écrit !

Le lendemain, le pot était extrait des vitrines et jeté avec mépris sur le pavé.

« La Revue des journaux et des livres. » Paris, 1887.

Quand on parle du loup on en voit la queue

A notre époque privilégiée, les bêtes féroces et carnassières ont disparu de nos contrées. Bien exceptionnellement on est mis en présence d’un loup ailleurs que dans les jardins zoologiques.

Il n’en était pas de même autrefois ; le loup se chassait couramment ; on en parlait fréquemment, c’était un sujet de conversation très répandu, si bien qu’on en vint à dire : « Quand on parle du loup on en voit la queue ».

Pourquoi voyait-on sa queue d’abord et non sa tête, à l’inverse des rencontres habituelles ? On en donne plusieurs raisons.

Le loup voit de très loin, à travers taillis et broussailles dans lesquels il se cache et guette sa proie ; l’homme n’a pas aussi bonne vue. Quand, à la poursuite du loup, on apercevait la bête, celle-ci avait prévenu les chasseurs et déjà pris la fuite ne donnant que sa queue à contempler.

Une autre raison, euphonique celle-là ; on n’aurait pas trouvé joli de dire « quand on parle du loup on en voit la tête » et l’on a préféré versifier :

Quand on parle du leup,

On en voit la queue.

Dans le vieux langage, notamment en Picardie, le loup s’appelait un leup :

Biaux chires leups, n’écoutez mie

Mère tenchent chen fieux qui crie.

a dit La Fontaine (Le Loup, La Mère et l’Enfant).

Les loups ayant disparu, on a fait l’application du dicton aux personnes qui survenaient inopinément au moment où l’on parlait d’elles en bien ou en mal ; ce dernier cas est de beaucoup le plus ordinaire, comme chacun sait. Pour être plus aimable, mais non moins hypocrite, on dit aussi : « Quand on parle du soleil on en voit les rayons »; et mieux encore à l’adresse d’une dame : « Quand on parle de la rose on en voit les boutons». Les épines sont précieusement conservées pour l’égratigner à loisir quand elle aura le dos tourné.

Parlant d’une personne ou songeant à elle, il n’est pas très surprenant de la voir venir ou d’en recevoir une lettre ; vous avez mêmes motifs de penser l’un à l’autre ; un même sujet vous préoccupe.

Vous avez pu observer un cas plus bizarre : au cours d’une promenade, vous croyez apercevoir à plusieurs reprises parmi les passants quelqu’un de connaissance; vous aviez été le jouet d’erreurs ou victime de ressemblances. Tout à coup ce quelqu’un vous apparaît en chair et en os. Comment expliquer cette étrange coïncidence ? Mystère !

« Miettes du passé. » Emile Genest, Paris, 1913.

« Rester pour coiffer sainte Catherine »

Le jour où une jeune fille se mariait, on avait coutume autrefois de charger celle qui souhaitait le plus de faire bientôt comme elle, d’attacher sa coiffure nuptiale, dans l’idée superstitieuse que cela ne pouvait manquer de l’aider à se marier plus vite. Et c’est encore un honneur, du reste, en province, que d’attacher la première épingle à la couronne d’une fiancée.

Or, comme cet usage n’a jamais pu être observé à l’égard d’aucune des saintes du nom de Catherine, attendu qu’elles sont toutes mortes en religion, et que, suivant la remarque des légendaires, elles ont toutes fait choix de l’Epoux immortel, on a dit de là, des filles qui restent à marier et qui n’en ont plus l’espérance, qu’elles restent pour coiffer sainte Catherine, ce qui signifie qu’il n’y a chance pour elles d’entrer en ménage qu’autant qu’elles auront fait la toilette de noce de cette sainte, condition impossible à remplir.

Cependant cette explication, bien qu’authentique, est un peu compliquée. En voici une plus simple, fondée sur l’usage qu’on avait de coiffer les statues de saintes dans les églises. Comme on ne choisissait que des jeunes filles pour coiffer sainte Catherine, leur patronne, il fut très naturel de considérer ce ministère comme une charge toute spéciale pour celles qui vieillissaient sans espoir de mariage, après avoir vu toutes leurs compagnes se marier.

« Histoire anecdotique et morale des proverbes et dictons français. » Joséphine Amory de Langerack, Lille, 1883.

« Menteur comme une gazette »

Je crois bien que de tous les milliers de journaux qui se sont publiés en France, depuis le premier numéro du Journal des Savants, fondé en 1665 par un conseiller du parlement, pas un encore n’a fait mentir ce respectable écho de l’opinion publique sur la créance que méritent nos chroniqueurs et nos feuilletonistes.

A qui la faute ? Il y a des gens qui prétendent qu’elle est au lecteur, ou plutôt à l’abonné. « Il faut des nouvelles, disait, il y a quelques années, lors de la grande vogue du faits divers, un de nos plus spirituels journalistes; quand il n’y en a pas, il en faut faire. »

On n’est pas bien fixé sur l’étymologie du mot gazette. Quelques-uns croient qu’il vient du latin gaza dont on fait gazetta, ce qui signifie « petit trésor ». Mais ce n’est pas là l’avis de tout le monde. On a aussi expliqué l’origine de ce mot par le sens qu’il semble comporter : gazette, « feuille légère comme la gaze ». Enfin, il y a une troisième étymologie dont nous ne parlerons pas, parce que son authenticité ne nous paraît pas suffisamment établie.

Quel est le peuple auquel on attribue l’invention des journaux ? On n’en sait rien. Quant à nous, nous sommes presque assuré que la gazette est née française. Cette invention-là porte le cachet de notre nation. Aucun peuple n’a dû penser avant nous à bavarder ainsi tout haut, à afficher ainsi au grand jour ses causeries familières, les bruits intimes qui courent du palais au salon, du salon au carrefour.

Sainte-Foix attribue l’origine des papiers-nouvelles (new’s papers, comme on dit en anglais) à un médecin nommé Renaudot, qui recueillait partout des nouvelles vraies ou controuvées pour charmer les soucis de ses malades, et qui eut l’esprit ensuite de tirer de ses cancans un parti plus avantageux en s’en occupant plus sérieusement.

Les Anglais, qui ne sont jamais les derniers à réclamer leur part de tout honneur, veulent absolument avoir inventé les gazettes. Personne n’a daigné encore le leur contester.

« Histoire anecdotique et morale des proverbes et dictons français. » Joséphine Amory de Langerack, Lille, 1883.

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.