brigands

Invention utile… un peu

Les inventeurs pensent vraiment à tout. Nous trouvons dans la liste des derniers brevets déposés au ministère du Commerce le suivant :

Les inventeurs pensent vraiment à tout. Nous trouvons dans la liste des derniers brevets déposés au ministère du Commerce le suivant :

« Sonnerie d’alarme pour trains en cas d’attaque par les brigands. Elle a pour but de permettre au mécanicien d’avertir les voyageurs de tous les compartiments lorsqu’il aperçoit les brigands. »

Il faut avouer que le besoin de cette invention se faisait vraiment sentir et nous sommes persuadés que les directeurs des Compagnies de chemins de fer n’auront fait qu’un saut chez l’inventeur de ladite sonnerie d’alarme.

Toutefois, celui-ci fera bien d’en poser une à la porte même de sa maison. Quand les brigands connaîtront sa découverte, ils pourraient bien lui venir faire un mauvais parti.

« La Joie de la maison. » Paris, 1896.

Illustration : « Lucky Luke. » Morris & Goscinny.

La puissance d’un grand nom

Le chef de bandits Marco Sciarra et sa troupe rencontrèrent une compagnie de voyageurs sur la route de Rome à Naples. Les brigands avaient commencé le pillage et avaient coupé les sangles des mulets et des chevaux des voyageurs, qui avaient obéi à la hâte à l’ordre qui leur avait été donné de se jeter la face contre terre, à l’exception d’un seul, dont l’extérieur était remarquable et même distingué.

Le chef de bandits Marco Sciarra et sa troupe rencontrèrent une compagnie de voyageurs sur la route de Rome à Naples. Les brigands avaient commencé le pillage et avaient coupé les sangles des mulets et des chevaux des voyageurs, qui avaient obéi à la hâte à l’ordre qui leur avait été donné de se jeter la face contre terre, à l’exception d’un seul, dont l’extérieur était remarquable et même distingué.

«Faccia in terra!» lui crièrent plusieurs brigands en même temps. Mais cet homme intrépide, sans s’inquiéter de leurs menaces, s’avança vers leur chef et lui dit :

— Je suis le Tasse.

— Le poète ! s’écria le bandit.

Fléchissant un genou devant lui, il lui baisa la main. Non seulement le nom seul du Tasse suffit pour l’exempter du pillage, mais ses compagnons de voyage partagèrent cette faveur, et on leur permit de remonter à cheval et de continuer leur route sans leur prendre la moindre chose.

Ainsi, un chef de bandits sentait mieux ce qui était dû à un poète immortel, mais bien malheureux alors, que certains princes du sang royal ou impérial.

« L’Entr’acte versaillais. » 1865.

Peinture de Fleury Richard : « Le Tasse en prison visité par Montaigne. »

Les premiers voleurs

Entendons-nous bien, il ne s’agit point de clouer ici au pilori les premiers hommes qui pensèrent que le moyen le plus pratique pour se procurer quelque chose était le « larcin furtivement fait ». Il nous faudrait pour cela remonter à travers la nuit des temps, jusqu’aux origines de l’humanité.

Nous voulons simplement parler des premiers mauvais garçons à qui on infligea le nom de voleurs. Cela ne remonte pas au delà du début du XVIe siècle. Jusque-là, on ne connaissait que des larrons, des pilleurs, des coupe-bourse et des tire-laine : tels furent les compagnons de François Villon et les Coquillards.

Quant au mot voleur, écrit le vieux Pasquier, l’ordonnance du roi François 1er faite contre eux nous enseigne l’origine, quand elle dit qu’il y avait de meschants hommes, lesquels faisaient semblant de voler l’oyseau, aguétoient des marchands sur les chemins; si cela n’est vray, il est bien trouvé. Ce texte est rappelé par M. Pierre Champion dans l’Envers de la Tapisserie qui nous apporte une documentation si précise sur les différents aspects de la vie publique et privée des Parisiens au temps de François 1er (Calmann-Levy).

L’explication de Pasquier, qui séduisait encore Littré, est contredite par les étymologistes, gens redoutables, qui font venir le mot voler de vola, paume de la main. Ainsi, voler équivaudrait strictement à empaumer.

Quoi qu’il en soit de cette question d’étymologie, c’est sous le règne de François 1er qu’apparurent les premiers « voleurs ». Ils étaient même si nombreux qu’en 1515 on dut créer au Parlement de Paris une Chambre criminelle distincte, connue sous le nom de Chambre de la Tournelle, car, disait le roi, les crimes et délictz qui ont pullulé, et encore de présent pullulent plus que jamais en nostre royaume n’ont esté corrigez ne pugniz.

Nos voleurs, auxquels se mêlaient une foule d’aventuriers allemands et italiens, vivaient en véritables bandes de plusieurs centaines d’individus qui soutenaient, souvent victorieusement, de véritables combats rangés avec Le guet. Leur repaire était dans les bois qui avoisinaient le village du Bourget. Une grande rafle, le 28 janvier 1526, aboutit à cinq cents arrestations de malfaiteurs qui furent condamnés aux fers et galères.

Comme les méfaits de ces voleurs, dont beaucoup étaient d’anciens soldats, se multipliaient, on se montra plus sévère. Le prévôt de Paris en fit pendre, étrangler ou brûler un bon nombre.

Ces dernières sanctions furent encore insuffisantes pour assurer la sécurité des citoyens. Aussi, pour les brigands et meurtriers qui terrorisaient les bourgeois, une ordonnance du II janvier 1535, publiée à son de trompe, à tous les carrefours, prévit un nouveau supplice, importé sans doute des bords du Rhin : les coupables seraient liés sur la roue après avoir eu les membres cassés et y demeureraient vivants pour y faire pénitence tant et si longuement qu’il plaira à Notre Seigneur de l’y laisser, et morts jusques à ce qu’il soit ordonné par justice, afin de donner crainte, terreur et exemple à tous autres de ne choir, ne tomber en tels inconvénients et ne souffrir, n’endurer telles et semblables peines et tourments pour leurs crimes, délicts et maléfices.

En dépit de ses rigueurs, François 1er fut obligé de constater qu’on continuait à piller et à détrousser de nuict les allans et venans, ès villes, villages et lieux de notre royaume.

L’ordre ne fut guère rétabli, et encore provisoirement, que sous Henri II, qui, en 1549, enleva ces affaires à la compétence du Prévot pour les rendre à la juridiction des tribunaux ordinaires, Mais non plus que Louis XIII avec M. de Laffemas ou Louis XIV avec M. de la Reynie, les souverains de la Renaissance ne purent faire disparaître de Paris les mauvais garçons.

Et nous nous apercevons chaque jour, par la lecture des quotidiens, que nous n’en sommes pas encore débarrassés.

Georges Mongredien. » Les Nouvelles littéraires, artistiques et scientifiques. » Paris, 1936.

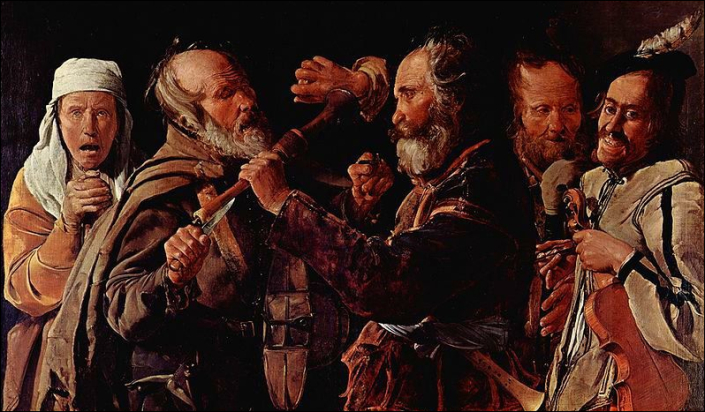

Peinture de Georges De la Tour.

Une histoire de brigands

Un Marseillais contait un jour une histoire extraordinaire, comme savent les raconter beaucoup de Marseillais, devant l’écrivain Charles Nodier.

Celui-ci prit la parole à son tour :

— Ce que vous venez de raconter, monsieur, ne me surprend que très peu, ayant joué moi-même, dans une aventure aussi surprenante, le rôle principal. le faisais une excursion dans les Abruzzes, lorsque devant moi bondirent soudain cinq brigands. Sans perdre la tète, je reculai d’un pas, et, tirant mes deux pistolets, je fis feu de chaque main. Deux de mes ennemis roulent à mes pieds. Un troisième s’avance, menaçant… je lui fends la tête d’un coup de crosse. Le quatrième enfin se précipite sur moi… je lui défonce la poitrine avec le canon de mon pistolet…

Le bon Nodier, s’épouvantant lui-même par le récit de ce terrible carnage, s’arrête haletant.

— Vous ne dites pas, reprit le premier orateur, ce que vous avez fait du cinquième ?

— Ah ! le cinquième, fit Nodier, le cinquième ? Eh bien ! il me tua.

« Le Petit Français illustré. » Paris, 1904.

Les chauffeurs

On désigna, à l’époque de la Révolution, sous le nom de Chauffeurs, des associations de brigands qui, en différentes parties de la France, envahissaient les maisons isolées.

Ils torturaient les habitants en leur faisant griller les pieds à petit feu jusqu’à ce qu’ils eussent indiqué où ils cachaient leur argent.

Pendant la guerre de Vendée, les Chauffeurs se mêlèrent souvent aux bandes de chouans et prirent ainsi une sorte de caractère politique. Vigoureusement traqués et poursuivis sous le Consulat, ils ne disparurent tout à fait que vers 1801.

« Le Petit Français illustré. » Paris, 1894.

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.