avarice

Economie et fortune

Une des caractéristiques du millionnaire américain est de dépenser sans compter pour les affaires et de compter sans dépenser pour les obligations courantes.

Une des caractéristiques du millionnaire américain est de dépenser sans compter pour les affaires et de compter sans dépenser pour les obligations courantes.

Il pousse l’épargne dans les petites choses jusqu’à la plus incroyable avarice. M. John Rockefeller regrette un pourboire donné à un domestique. Il pèse longtemps la menue pièce de monnaie dans sa main avant de la mettre dans celle d’un garçon de restaurant. Aussi, quelqu’un qui ne le connaissait pas lui dit un jour :

— Gardez ça, mon pauvre homme, vous en avez sans doute plus besoin que moi.

M. Carnegie, pour qui le temps est de l’argent, regarde consciencieusement sa montre quand un solliciteur vient lui demander une audience. Il se croit volé lorsque l’entretien se prolonge au-delà de quelques minutes.

MM. Vanderbilt et Morton ont les yeux fixés sur le compteur électrique lorsqu’ils donnent une soirée. Le dernier invité n’est pas parti qu’ils éteignent les lampes et n’en laissent brûler qu’une.

M. Belmont ramasse les épingles dans la rue et les rapporte à ses bureaux pour s’en servir. Il a soin de garder les feuilles blanches des lettres qu’on lui écrit et n’emploie pas d’autre papier pour sa correspondance personnelle.

M. Charles Schwab se vante de porter une année entière la même cravate et n’a jamais acheté qu’une seule paire de boutons de manchettes.

M. Hettie Green, qui possède tout un quartier de splendides maisons, se loge dans un appartement du prix le plus médiocre et, pour ne pas payer de voitures, il va toujours à pied.

M. Henry Clews ne fume que des cigares du prix le plus modeste, et fait remarquer judicieusement que, s’il en prenait de plus chers, ils passeraient tout aussi bien en fumée.

Tous ces millionnaires semblent des disciples de Mark Twain, qui s’appliquait à n’employer que des monosyllabes très courts parce que sa prose lui était payée un franc cinquante le mot.

C’est ainsi qu’on fonde les grandes fortunes. Mais alors les pauvres diables se demandent à quoi elles servent.

« Nos lectures chez soi. » Paris, 1910.

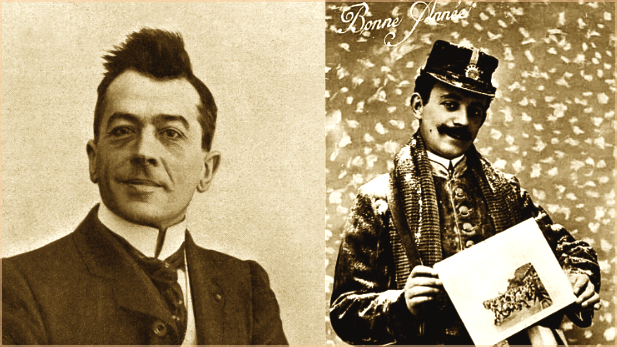

Galipette

La ladrerie du bon Félix Galipaux est célèbre dans le monde du théâtre. Le plus beau, c’est que ce n’est pas une légende, et les traits, qu’on en rapporte sont souvent au-dessous de la vérité.

L’ingéniosité de Galipaux pour esquiver la moindre dépense a quelque chose de miraculeux. C’est principalement à l’époque des étrennes qu’elle se manifeste dans toute sa beauté. Cette année, voici ce qu’il a trouvé pour ne pas verser l’obole traditionnelle entre les mains du facteur :

— Pardon, mon bon ami, a-t-il dit avec une extrême simplicité à celui qui lui présentait son calendrier, j’ai décidé de ne rien donner au facteur cette année.

— Pourquoi donc ? fit l’autre, étonné.

— Parce que vous vous êtes mis en grève en avril dernier, dit Galipaux, et ce jour-là justement est restée en souffrance la lettre très urgente d’un directeur qui me convoquait pour me confier un rôle important. Je suis arrivé trop tard à la convocation, le rôle était confié à un autre, j’ai perdu plus de trente mille francs dans le coup.

Il dit adieu, et gracieusement referma la porte, content de lui.

« L’Œil de Paris. » Paris, 1930.

Avarice

L’anecdote suivante, dont tout Hollywood s’est fort amusé, est rigoureusement vraie. Lupe Velez, la brune Mexicaine, téléphone un jour à une amie :

— Sheila, ma chérie, il faut absolument que vous me rendiez un grand service !

— Vous savez, Lupe, que je ferai tout ce…

— Vous êtes un amour ! coupe la vedette. Écoutez : on veut me voler…

— Diable! Avisez la police !

— Mais non ! Mais non ! C’est un commerçant qui veut me compter beaucoup trop cher un tapis dont j’ai besoin pour ma maison.

— Et que puis-je faire pour vous ?

— Vous êtes dans les affaires. Vous savez beaucoup mieux que moi vous défendre. Accompagnez-moi et allons discuter avec le vendeur.

Sheila abandonne tout, quitte son bureau en hâte et vole au secours de Lupe Velez qu’elle a bientôt rejointe.

— Quelle grande folie complotez-vous ? demande-t-elle. Je parie qu’il s’agit de ce tapis d’Orient à 1.400 dollars que nous avons vu ensemble l’autre jour à la devanture d’un magasin…

Lupe montre de grands yeux candides.

— Oh ! mais non, voyons ! C’est un tapis en caoutchouc pour la salle de bain : on m’en demande 6 dollars et je suis sûre qu’il n’en vaut pas quatre.

Grâce à Sheila, le tapis est obtenu à 5 dollars et les deux amies se séparent. Le soir, Sheila reçoit un coup de téléphone de Lupe :

— Vous savez, le tapis d’Orient ? Je l’ai acheté en passant, avant de rentrer à la maison.

« Midinette. » Paris, 1937.

Amour-propre

Un auteur a qualifié l’amour-propre, le plus grand de tous les flatteurs. Ou encore : amour de soi, qui peut, au cas échéant, tenir lieu de tout ce qu’on n’a pas.

« L’amour-propre, disait le célèbre théologien protestant Abbadie, entre essentiellement dans toutes les vertus. Une bonne action n’est qu’une manière de s’aimer, un amour-propre plus noble que les autres. »

L’amour-propre, a dit Voltaire, fort expert d’ailleurs en cette question, est semblable à l’avarice, il ne laisse rien traîner. L’une se baisse pour ramasser la plus misérable guenille, el l’autre le plus plat éloge.

Nul mortel, peut-être, ne porta la présomption et l’amour-propre plus loin qu’un certain Ségérus, professeur en l’Université de Wirtemberg. Il fit graver son portrait au-dessus d’un crucifix, avec cette inscription :

« Seigneur Jésus, m’aimez-vous ?«

Et Jésus répondait :

« Oui, très illustre, très excellent, très docte seigneur Ségérus, poète couronné par sa majesté impériale, et très digne recteur de l’université de Wirtemberg, oui, je vous aime !«

Les étrennes : une coutume qui date de loin

Il est une heure de la matinée qui, à elle seule, est souvent plus agréable, en hiver surtout, que les vingt-trois autres. C’est l’heure qui suit le réveil. Heureux ceux qui peuvent de temps en temps dérober cette heure à leur travail, et plus heureux ceux qui, tous les jours, dans un bon dodo, ont le doux plaisir de savourer ce moment où l’esprit, frais et dispos, parcourt les régions merveilleuses enfantées par l’imagination.

Malheureusement, à cette époque de l’année, il est bien difficile de jouir en paix de cette heure délicieuse.

Pan ! pan ! pan !

— Qui est là ?

— Le facteur.

A la pensée qu’une lettre chargée arrive peut-être, on se précipite, on ouvre.

— Bonjour, m’sieu.

— Bonjour, mon ami.

— Le facteur vous la souhaite bonne et heureuse, m’sieu, et vient chercher ses étrennes.

Après le facteur ; le charbonnier ; après le charbonnier, un autre, etc., etc.

Pendant vingt-cinq jours, à partir du 15 décembre, tous les matins, on nous la souhaite bonne et heureuse. Ce qui ne nous empêche pas, notez bien, de passer le plus souvent une mauvaise année. Et je ne compte pas les souhaits que nous adressent dans la journée les garçons coiffeurs en vous plaçant devant la légendaire petite corbeille, où les pièces d’argent sont artistement disposées ; pas plus que ceux des garçons de café qui ont un talent particulier pour nous faire payer fort cher de mauvais cigares enrubannés.

Les étrennes sont tellement entrées dans nos moeurs que tous les gens susceptibles d’en recevoir les considèrent aujourd’hui comme une chose due. L’usage des étrennes a toujours existé, et son origine, se perd dans la nuit des temps, Il n’en est pas de même du mot, qui nous vient des Romains. Cette coutume fut introduite à Rome, paraît-il, sous le règne de Tatius Sabinus, qui reçut le premier la verveine du bois sacré de la déesse Strenia, en signe de bon augure de la nouvelle année. Du nom de strenia, on fit strena, qui veut dire étrenne.

A cette époque, on se contentait d’offrir des rameaux cueillis dans le bois sacré ; mais on ne tarda pas à donner des figues, des dattes et du miel, comme pour souhaiter qu’il n’arrivât rien que de doux dans le reste de l’année. Plus tard on. en vint à offrir des médailles et monnaies d’argent, car on s’était aperçu de la naïveté de ceux qui croyaient que le miel était plus doux que l’argent.Sous les empereurs, le peuple, qui n’était pas malin, venait pendant sept ou huit jours souhaiter la bonne année à son maître, et chacun apportait un présent qui servait au tyran, soit à acheter des idoles d’or, soit à payer des courtisanes.

L’empereur Tibère, trouvant qu’il fallait faire trop de dépenses pour prouver au peuple sa reconnaissance par d’autres libéralités, défendit les étrennes passé le premier jour de l’année. Son successeur, Caligula, qui était d’une ladrerie peu commune, en rétablit l’usage, mais se contenta de recevoir sans rien donner en échange, ce qu’on trouvera d’un bon goût douteux.

La mode des étrennes a été conservée dans tous les pays et sous tous les régimes. Cependant, en 1793, un édit eut la prétention de la supprimer en France. Inutile de dire que l’édit tomba dans l’eau.

Cette mode est si bien établie qu’il faut avoir une bonne, dose d’avarice ou d’énergie pour encourir les sarcasmes que les désappointés font pleuvoir sur ceux qui ne donnent rien. Exemple, le quatrain suivant qui eut sa célébrité :

Ci-gît, dessous ce marbre blanc,

Le plus avare homme de Rennes ;

S’il est mort la veille de l’an,

C’est pour ne pas donner d’étrennes.

Le fameux cardinal Dubois, qui était très avare, comme on sait, voulant une fois se soustraire à la règle, répondit, à son maître d’hôtel qui lui demandait ses étrennes :

« Je vous donne tout ce que vous m’avez volé dans le courant de l’année. »

On ne trouverait pas beaucoup de serviteurs aujourd’hui capables de se contenter de ce raisonnement.

En Chine, comme en Europe, les étrennes sont en honneur. En Angleterre, on s’y prépare dès la Noël (christmas), en mangeant des quantités incommensurables de boudins. Au Japon, les choses se passent d’une façon assez drôle. Voici ce que dit M. Aimé Humbert à ce sujet :

« L’épouse a déposé sur les nattes du salon les étrennes qu’elle offre à son mari. Aussitôt qu’il se présente, elle se prosterne à trois reprises, puis, se relevant à demi, elle lui adresse son compliment, le corps penché en avant et appuyé sur les poignets et sur les paumes de ses mains, dont les doigts restent allongés dans la direction des genoux. La pose n’est pas des plus gracieuses, mais ainsi le veut la civilité japonaise. L’époux, de son côté, s’accroupit en face de sa compagne, les mains pendantes sur les genoux jusqu’à toucher le sol du bout de ses doigts, inclinant légèrement la tête, comme pour prêter d’autant mieux l’oreille. Il témoigne de temps en temps son approbation par quelques sons gutturaux entrecoupés d’un long soupir ou d’un sifflement étouffé. Madame ayant fini, à son tour, il prend la parole et, de part et d’autre, on échange solennellement les cadeaux. »

« La Revue des journaux et des livres. » Paris, 1887.

Curiosité des testaments

Un vieux célibataire, connu par son avarice et par ses richesses, ne pouvait conserver près de lui aucun domestique. Cet homme singulier exigeait, de ceux qui le servaient, un attachement sans bornes, et surtout une grande frugalité; mais, en récompense, il leur donnait les espérances les plus flatteuses pour l’avenir. Chaque mois voyait une foule de laquais entrer dans sa maison et en sortir. Tous ceux qui avaient été renvoyés dans les environs s’étaient présentés chez le célibataire, et pas un seul n’avait pu, malgré ses promesses, rester à son service.

L’avare, se voyant exposé à se servir lui-même, se promenant un soir sur la terrasse de son château, qui dominait. la vaste étendue d’une rivière fameuse par la légèreté et les ressources de l’esprit de ceux qui habitent ses bords, conçut un projet qui devait lui assurer pour jamais un laquais fidèle et surtout frugal. Il manda aussitôt son tabellion et lui dicta le testament suivant :

« Je donne et lègue au laquais qui me fermera les yeux 1 200 livres tournois en argent et mon domaine de Varac. »

Le bruit se répandit bientôt dans le canton que l’avare avait résolu d’être généreux après sa mort. Mille domestiques empressés lui offrirent leurs services. L’un d’eux s’imposa la loi de souffrir la faim et la soif pendant le reste de la vie du testateur. On prétend que ce malheureux serait mort d’inanition avant son maître si ce dernier eût vécu encore six mois; mais sa mort, si désirée par le domestique légataire, ferma le tombeau où la rare constance de celui-ci l’aurait infailliblement fait descendre.

Les héritiers de l’avare s’empressèrent de réclamer sa fortune. Quoiqu’elle fût immense, ils trouvèrent mauvais qu’il eût fait un testament. Le malheureux laquais, pouvant à peine se traîner, essaya de les toucher par le tableau des sacrifices qu’il avait faits; mais des héritiers ne sont pas ordinairement sensibles. Un de ceux de l’avare voulut voir le testament. En lisant ces mots: « Je donne et lègue au laquais qui me fermera les yeux, etc. »:

— La donation est nulle, s’écria-t-il, avec une joie barbare.

— Eh ! pourquoi, monsieur ? lui demanda le laquais en tremblant.

— Mon oncle était borgne, répondit l’héritier, tu n’as donc pu lui fermer les yeux.

L’infortuné légataire, abattu par cette réponse, s’adressa aux jurisconsultes du temps, pour savoir si la donation faite en sa faveur était nulle. Ils décidèrent, d’une voix unanime, que c’était par l’intention du testateur, et non par une équivoque, qu’on devait décider la question; qu’il était évident que le testateur avait entendu par le laquais qui lui fermerait les yeux, celui qui resterait chez lui jusqu’à sa mort; qu’ainsi le légataire était fondé à demander l’exécution du testament fait en sa faveur.

Cette cause fut plaidée avec beaucoup d’éclat. Sa singularité excita la curiosité de la province entière. Le sénéchal du ressort confirma le testament, par une sentence qui fut applaudie du public.

Les héritiers en interjetèrent appel au parlement; mais leur appel n’eut point de suite.

« Bureaux de la Mosaïque » Paris, 1874.

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.