âme

Superstition

Nous prenons en pitié les superstitions du Moyen Âge. Nous n’y voyons du moins que matière à poésie. Elles étaient en effet pittoresques, gracieuses ou divertissantes. Comme le fut le monde du paganisme, elles animaient le monde chrétien d’êtres mystérieux.

Nous prenons en pitié les superstitions du Moyen Âge. Nous n’y voyons du moins que matière à poésie. Elles étaient en effet pittoresques, gracieuses ou divertissantes. Comme le fut le monde du paganisme, elles animaient le monde chrétien d’êtres mystérieux.

Les fées erraient dans les landes et dans les bois, en agitant leurs baguettes magiques. Les nains, au sein des montagnes, gardaient jalousement des trésors. Les Korrigans, hôtes des vieilles pierres, venaient s’ébattre au clair de lune, enveloppant de rondes fantastiques les infortunés voyageurs exposés aussi à la dent des loups garous. Les ogres se jetaient sur les enfants et les dévoraient. Les goules déterraient les morts pour ronger leurs os. Sortant la nuit de leurs tombeaux, les vampires suçaient le sang des personnes endormies, que les incubes et les succubes souillaient d’embrassements obscènes. Les ondines attiraient sous les eaux ceux qu’avait séduits leur beauté. Les feux follets, qui voltigeaient sur les marais, étaient les âmes des petits enfants morts sans baptême. De sinistres lavandières, accroupies, la nuit, au bord des fontaines, à coups sourds de battoir battaient des linceuls.

A Toulouse, sévissait la mâle bête; le dragon à Draguignan; la tarasque à Tarascon. Le gobelin normand, le fouletot franc-comtois jouaient des tours aux paysans, emmêlaient les queues des vaches et brouillaient les ustensiles. La Franche-Comté avait aussi la vouivre, serpent ailé dont la tête était ornée d’une escarboucle, et Lusignan avait Mélusine, moitié femme, moitié serpent.

Sorcières et sorciers jouissaient d’une grande influence : ils peuplaient les champs et les jardins de charançons et de chenilles, faisaient la pluie et le beau temps, provoquaient l’orage en trempant un balai dans un ruisseau. Ils connaissaient des substances qui, à leur volonté, guérissaient ou empoisonnaient. Ils envoultaient à l’aide d’une figure (vultus) de cire vierge, baptisée sous le nom de celui qu’on voulait tuer, et qui, piquée d’une aiguille neuve ou brûlée à petit feu avec des mots cabalistiques, entraînait sa mort. Ils pratiquaient aussi le chevillement par un clou enfoncé dans un mur en répétant le nom de la personne condamnée.

Par leurs sortilèges, l’archer qui, le vendredi saint, lançait des flèches contre le Christ dressé sur sa croix, atteignait au même moment, d’une flèche invisible, l’ennemi dont il prononçait le nom. Des talismans donnaient la puissance ou la richesse, procuraient la victoire dans les batailles, les duels et les tournois. Des philtres assuraient la faveur des princes et l’amour des femmes.

Les sorciers expliquaient les songes, annonçaient l’avenir en consultant un vase rempli d’eau ou un miroir enchanté, évoquaient l’âme des morts et faisaient apparaître le diable. Des femmes changées en louves épouvantaient les bois de leurs hurlements nocturnes. Sorcières et sorciers,la nuit, s’évadaient par la cheminée, après s’être graissés d’onguents magiques et chevauchaient vers le sabbat sur un manche à balai. Ils s’y livraient à des rondes éperdues, puis assistaient à la messe noire, que disait Satan sous la forme d’un bouc.

Comme tout cela nous paraît loin ! Nous nous en amusons en haussant un peu les épaules. Mais qu’un prétendu fakir donne une représentation au théâtre de notre ville, nous y accourrons et nous aurons la joie de constater que nous ne serons point les seuls naïfs, car la salle sera comble.

Nous aurons grand’peine à empêcher nos femmes et nos filles d’aller chez la tireuse de cartes et de lui demander le grand jeu. Nous ne voudrons point prendre place à une table où nous serons treizième et nous hésiterons à nous mettre en route un treize ou un vendredi. Combien est-il encore de personnes, et instruites, qui considèrent le cri du hibou comme présage de mort !

Il y a quelques mois à peine, à Cieurac, dans le Lot, le diable se divertissait à faire danser les meubles d’une ferme isolée, à grand orchestre de casseroles. Les pommes de terre jouaient au football; les lampes s’éteignaient et se rallumaient toutes seules.

On n’a pas oublié l’aventure du curé de Bombon, que de zélés dévots vinrent de Bordeaux, tout exprès, fouetter en cadence, parce qu’il avait vendu son âme au diable, lequel lui avait donné le pouvoir de faire mourir qui bon lui semblerait, en piquant des poupées avec des épingles.

On a vu aussi, tout récemment, à Cuba, et même à New York, le culte rendu au dieu Vendou, en l’honneur duquel, au milieu d’un cancan dansé par des femmes nues, on égorge des poule dont on mêle le sang à des crapauds réduits en poudre et à des ossements pilés, breuvage qui préserve de toutes les maladies.

Voilà qu’en Italie, plus récemment encore, il vient de se produire une crise de suggestion collective, ainsi qu’au Moyen Âge. Les habitants de Montelpano, village très paisible jusqu’alors, constatèrent l’apparition de grassatori. Ces grassatori sont des génies qui tuent les personnes grasses pour faire des chandelles avec leur graisse. Ces chandelles ne brûlent que pour les gens qui n’en ont pas besoin, c’est-à-dire pour les gens endormis : elles s’éteignent dès qu’on se réveille, de sorte que personne ne les a jamais vues.

Personne n’a jamais vu, non plus, ceux qui les fabriquent, bien que nul ne se couche, dans le pays, sans regarder sous son lit si quelque grassatore ne s’y est point caché. Mais on essaye en vain de persuader aux habitants de Montelpano qu’il n’existe pas de grassatore : le curé y perd son latin et le podestat en est pour ses frais d’éloquence.

Les progrès de la science et de la philosophie, la diffusion des lumières n’y font que blanchir : l’homme sera toujours altéré de merveilleux et le diable lui en fournira toujours.

Nous nous croyons dominés par la raison : de loin en loin, quelque cas se présente comme ceux que je viens de rappeler, afin de nous montrer la superstition souvent assoupie, mais non encore morte. Ainsi le malade se croit guéri : une éruption reparaît, un point douloureux parfois se réveille, pour l’avertir que le mal est toujours là.

Maurice Olivaint. « Annales africaines. » Alger, 1926.

Etranges visiteurs

C’est en 1491 que Facius Cardan nota l’apparition de sept étranges visiteurs s’apparentant aux créatures des élémentaux qui intriguaient tellement le grand philosophe. Ce compte rendu est inclus dans les écrits de son fils, Jérôme Cardan, qui nous est bien connu comme mathématicien.

Jérôme Cardan vécut à Milan et ne fut pas seulement un mathématicien mais un occultiste et un physicien. Dans son livre De Subtilitate, Cardan explique qu’il a souvent entendu son père raconter l’histoire. Il en a extrait de ses archives le récit de l’événement.

13 août 1491. Quand j’en eus terminé avec les rites habituels, à peu près à la vingtième heure du jour, sept hommes exactement m’apparurent, revêtus d’habits soyeux, ressemblant aux toges des Grecs, et portant également de brillants souliers. Les vêtements qu’ils portaient sour leur plastron brillant et rouge semblaient tissés d’écarlate et étaient d’une extraordinaire beauté.

Cependant, tous n’étaient pas habillés de la même façon, mais seulement deux d’entre ceux qui semblaient appartenir à un rang plus noble que les autres. Le plus grand, rougeaud de teint, était accompagné de deux camarades, et le second, de teint plus clair et plus petit de taille, par trois camarades. Ainsi, en tout, ils étaient sept (Il ne spécifie pas si leur tête était couverte). Ils devaient avoir quarante ans environ mais n’en paraissaient pas plus de trente (?). Quand on leur demanda qui ils étaient, ils dirent qu’ils étaient des hommes faits d’air et soumis à la naissance et à la mort. Il est vrai que leur vie était plus longue que la nôtre, et pouvait durer jusqu’à trois cent ans.

Questionnés sur l’immortalité de notre âme, ils affirmèrent que rien ne survit de l’individu qui lui soit personnel. Quand mon père leur demanda pourquoi ils n’avaient pas révélé aux hommes les lieux où se trouvaient les trésors, s’ils les connaissaient, ils répondirent que cela leur était interdit en vertu d’une loi spéciale qui condamnait aux plus lourdes amendes celui qui communiquerait ce renseignement aux hommes.

Ils demeurèrent avec mon père pendant plus de trois heures. Mais quand il leur posa la question concernant la cause de l’univers, ils ne furent pas d’accord. Le plus grand d’entre eux refusait d’admettre que Dieu avait créé le monde de toute éternité. Au contraire, l’autre ajouta que Dieu le créait petit à petit, de sorte que s’il s’arrêtait de le faire, ne fût-ce qu’un instant, le monde périrait … Que ce soit fait ou fable, il en est ainsi.

Extrait de : « Visa pour la Magonie« , Jacques Vallée.

PS : Après ses études à Pavie et à Padoue, Jérôme Cardan acquit rapidement une renommée européenne en médecine et professa, à partir de 1534, ses théories aux universités de Milan, Pavie et Bologne. Homme de son temps, Cardan croyait fermement à l’astrologie. Sa philosophie est imprégnée d’un vaste naturalisme qui considère le monde – et toutes choses au monde – comme des êtres vivants et animés. En mathématique, le nom de Cardan reste attaché à la formule de résolution de l’équation du 3e degré, dont la découverte est attribuée à Tartaglia. En mécanique, Cardan a décrit, entre autres, un mode ingénieux de suspension qui, depuis, porte son nom.

Candeur virginale

Nul n’est exempt de parasites, même les saintes personnes qui vivent emmurées dans un couvent. Témoin soeur Tècle, jeune novice, à l’âme pure, mais au corps souillé par la présence d’un hôte incommode qui s’était incarné en elle, l’immonde taenia solium.

L’expulsion fut décidée et, en qualité d’exorciste, fut mandé le vieux docteur, lequel ordonna une préparation à base de kousso. Vains efforts, quelques cucurbitains seuls firent preuve de bonne volonté en vidant (métaphore) les lieux. En dernier ressort, l’homme de la science déclara à la nonnette qu’il lui fallait avoir recours à la fougère mâle.

Terreur et rubéfaction de la sainte fille :

— De la fougère mâle… Grand Dieu… Enfin, je demanderai une dispense.

Histoire du luxe

Le chevalier de la Tour-Laudry qui, au XIVe siècle, écrivit un traité destiné à détourner ses filles des sottes vanités mondaines, raconte (sans doute sur la foi de son imagination) que, lorsque sa première femme fut morte, elle comparut devant l’archange saint Michel et devant le roi des enfers, qui se disputaient pour savoir si elle avait mérite ou démérité le salut.

Ils avaient une balance. Dans l’un des plateaux saint Michel mettait les bonnes actions qu’elle avait faites, tandis que le diable entassait sur l’autre ses mauvaises paroles, ses péchés de toutes sortes, ses anneaux et parures, et notamment les nombreuses robes que son mari avait dû lui acheter :

— Ha, disait-il, vous savez bien, saint Michel, que cette coquette avait dix paires de robes, tant longues que courtes, et que la moitié lui eut amplement suffi.

De telle sorte que le mal ayant dépassé le bien, saint Michel l’abandonna au diable, qui lui fit revêtir ses dix paires de robes les unes par-dessus les autres, et y mit le feu : de quoi la pauvre âme pleurait et se lamentait piteusement.

Voyez, mesdames, à quoi l’on s’expose quand on fait travailler trop les couturières.

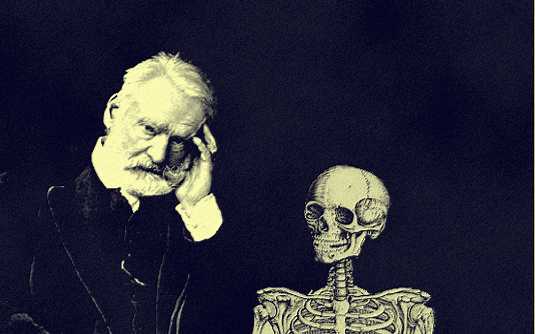

Qu’as-tu fait de ton maître, esclave ?

Roger de Beauvoir, pour se conformer au goût de son époque, avait dans son cabinet un magnifique squelette monté sur un piédestal.

— Un jour, dit Alexandre Dumas, nous déjeunions chez lui… Hugo vint, examina avec grande curiosité le squelette.

—Ecrivez-moi donc, mon cher Hugo, des vers sur mon squelette.

Hugo prit la plume et sur l’os de l’omoplate écrivit ces vers :

Squelette, réponds-moi : Qu’as-tu fait de ton âme ?

Flambeau, qu’as-tu fait de ta flamme ?

Cage déserte, qu’as-tu fait

De ton bel oiseau qui chantait ?

Volcan, qu’as-tu fait de ta lave ?

Qu’as-tu fait de ton maître, esclave ?

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.